Todo comenzó el 1º de mayo de 1886, cuando la Unión Central Obrera de Chicago, de cuño anarquista, llevó adelante una huelga general y realizó una concentración que reunió cuarenta mil personas. En esos momentos, la mayor parte de los trabajadores estaba sometida a una virtual esclavitud: jornadas de catorce, dieciséis horas de trabajo. El paro fue total. Durante la concentración, cuatro fueron las consignas que podían observarse en pancartas y banderas: los “Tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho horas de esparcimiento, ocho horas de sueño); “El voto para todos”; “Libertad, Igualdad y Fraternidad” y “Trabajadores de todo el mundo, ¡uníos!”. Una movilización de seiscientas mujeres fue reprimida con inusual salvajismo por la policía. En los días subsiguientes, los actos y las protestas, y la rabiosa represión policial, se sucedieron por toda parte. Muertos, detenidos, allanamientos violentos e ilegales. Muchos obreros resultaron condenados a penas que oscilaban entre los quince años de prisión y la cadena perpetua. Los democráticos medios de comunicación norteamericanos hicieron gala de una mirada ecuánime.

A juicio del Illinois State Register, el reclamo de una jornada laboral de ocho horas comportaba “una de las más consumadas sandeces que se hayan sugerido nunca acerca de la cuestión laboral. (…) La cosa es demasiado tonta para merecer la atención de un montón de lunáticos, y la idea de hacer huelga en procura de las ocho horas es tan cuerda como la de hacer huelga para conseguir paga sin cumplir las horas”. En las horas previas a los sucesos del 1º de mayo, el Chicago Mail publicó un soberbio editorial: “Hay dos rufianes peligrosos sueltos en esta ciudad; dos cobardes escurridizos que se proponen armar bronca. Uno se llama Parsons; el otro se llama Spies. (…) Obsérvenlos hoy. No les quiten el ojo de encima. Háganlos personalmente responsables de cualquier problema que ocurra. Denles un castigo ejemplar si ocurren problemas”. En su edición del 1º de mayo, New York Times razonó: “Las huelgas para obligar al cumplimiento de la jornada de ocho horas pueden hacer mucho para paralizar a la industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad del país, pero no podrán lograr su objetivo”. El mismo día, Philadelphia Telegram expresó: “El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal; se ha vuelto loco de remate. ¡Pensar en estos momentos precisamente en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho horas!”. Chicago Tribune clamó: “El plomo es el mejor alimento para los huelguistas”, y recomendó a las autoridades echar mano de la prisión y el trabajo forzado como “única solución posible a la cuestión social”. Con una tremenda cuota de xenofobia, tan conocida por nuestras playas, Chicago Herald del 6 de mayo vomitó: “La chusma que Spies y Fielden incitaron a matar no son americanos. Son la hez de Europa que ha venido a estas costas para abusar de la hospitalidad y desafiar la autoridad del país”.

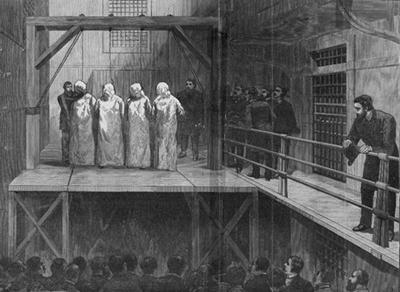

Ante el tribunal que los condenó a morir en la horca, Auguste Spies, Albert Parsons, George Engel, Adolf Fischer y Louis Lingg largaron su proclama. Dijo Spies: “Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase, enfrente de los de otra clase enemiga. El veredicto y su ejecución no son más que un crimen maquiavélicamente combinado y fríamente ejecutado, como tantos otros que registra la historia de las persecuciones políticas y religiosas. Es la anarquía a la que se juzga. Yo me sentencio porque soy anarquista. Podéis sentenciarme, pero al menos que se sepa que estos hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia”. Dijo Parsons: “Yo, como trabajador, he expuesto los que creía justos clamores de la clase obrera, he defendido su derecho a la libertad y a disponer de los frutos del trabajo. En los veinte años pasados mi vida ha estado completamente identificada con el Movimiento Obrero en América, en el que tomé siempre una participación activa. Se nos ha acusado ostensiblemente de asesinos y se acaba de condenarnos como anarquistas. Pues bien: yo soy anarquista. ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? ¡No¡ Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero. Quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa”. Dijo Engel: “¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un orden social donde sea imposible que mientras unos amontonen millones otros caen en la degradación y la miseria. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar. No niego que yo haya hablado en varios mítines, afirmando que si cada trabajador llevase una bomba en el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista. Esa es mi opinión”. Dijo Fischer: “La historia se repite. En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de pro se abandonan con la supresión de algunos agitadores; hoy la burguesía cree detener el movimiento de las reivindicaciones proletarias por el sacrificio de algunos de sus defensores. Pero aunque los obstáculos que se opongan al progreso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos, y esta vez no constituirán una excepción a la regla”. Y Lingg, que había de suicidarse la noche anterior a la ejecución, dijo: “Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras aliente. Os reís probablemente, porque estáis pensando: ya no arrojareis más bombas. Pues permitidme que os asegure que muero feliz, porque estoy seguro que los centenares de obreros a quienes he hablado recordarán mis palabras, y cuando hayamos sido ahorcados ellos harán estallar la bomba. Os desprecio; desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza, vuestra autoridad. ¡Ahorcadme!”.

En el mediodía del 11 de noviembre de 1886, fecha que con el correr de los años había de recordarse como el Viernes Negro, Spies, Engel, Parsons y Fischer, fueron ahorcados. Vestían una toga blanca. El cortejo fúnebre reunió a medio millón de personas.