Canal Abierto continúa con la publicación de los capítulos del libro

Pibes. Memorias de la militancia estudiantil de los años setenta,

de Hernán López Echagüe.

[mks_dropcap style=»letter» size=»52″ bg_color=»#ffffff» txt_color=»#b2b2b2″]XVII.[/mks_dropcap]La era de la seguridad extrema, de la ocultación permanente; tiempo de disfrazar los hábitos, la vida social y familiar y los desplazamientos. Una nueva y apasionante identidad, aunque el documento o la cédula continuaran delatándonos, mostrando el nombre y el apellido del pibe que ya nunca más podíamos volver a ser.

Las reuniones de ámbito de la UES perdieron la candidez y la espontaneidad que habían tenido hasta entonces, cuando en tono festivo, a la manera de quien está organizando un baile, un compañero te decía “nos reunimos mañana en la casa de Marquitos, viste, ahí cerca de Rivadavia y Alberti, nos juntamos antes en el bar de la esquina a las seis de la tarde”. No, no, no, compañero. El desenfreno natural y bienvenido de la adolescencia se había convertido en un acto de irresponsabilidad. A las casas que nunca habías ido ahora debías llegar tabicado: a la hora señalada te ponías a dar vuelta a tal manzana en el sentido de las agujas del reloj, en tanto el compañero que te iba a llevar hasta el lugar de la reunión lo hacía en el sentido contrario, entonces la simulación de un encuentro fortuito, ¡che, vos por acá, mirá qué cosa!, y empezaba la escena del ciego guiado por el compañero lazarillo, vos de ojos entrecerrados, la cabeza gacha, siguiendo las instrucciones del compañero lazarillo: cuidado, un sorete; cuidado, cordón de vereda, cuidado, bolsa de basura, y vos, continuamente, haciendo de cuenta que llevás una roca colgada al cuello, rascándote la frente con la palma de la mano abierta para ver menos de lo que ves, llevándote por delante algunos postes de alumbrado, un par de minutos así, que al garete, dos, tres, cuatro cuadras.

¿Sabés dónde estamos?

La más puta idea.

Bien. Llegamos. Levantá el pie, hay un escalón.

El hall de un edificio. El compañero lazarillo que llama el ascensor. Ahora la ceguera debe ser total. Y el ascensor que sube y baja y baja y sube y sube y baja hasta el mareo.

¿Sabés en qué piso estamos?

La más puta idea.

El hall de un piso del edificio, tus ganas de vomitar. Alguien abre una puerta. Ojos al fin abiertos. Una mesa, varios compañeros, mate, pan lactal, mayonesa, medialunas, Fanta naranja, tabletas de chocolate Suchard.

¿Sabés dónde estamos?

La más puta idea. No tengo la más puta idea de dónde putas estoy.

La charla, el temario:

- Seguridad

- Coyuntura

- Trabajo político

- Acciones

¿Algún compañero quiere agregar otra cuestión al temario?, preguntó Tucho. Sí, ¿hasta qué hora dura la reunión? No sé, compañero. ¿Por qué? Porque a las ocho debo encontrarme con unos amigos del club a jugar paleta. Risas, risas, risas. ¿Es una joda, compañero? No. Bien, porque la reunión va a durar lo que deba durar, ¿entendido? Es que se trata de un torneo y yo formo pareja con un amigo, no puedo cagarlo. Ah, entiendo. No podés cagar a un amigo pero podés cagar la reunión… ¿Pero en la reunión anterior no habíamos quedado en que cada uno debe mantener su vida social como una pantalla, para no despertar sospechas? Y bueno, mi pantalla es ese club, donde nadie tiene la más puta idea de mi militancia. No podemos perder las amistades por fuera de la militancia, ¿no era así? No podemos… Después lo hablamos, compañero, me dijo Tucho echándome una mirada llena de furia.

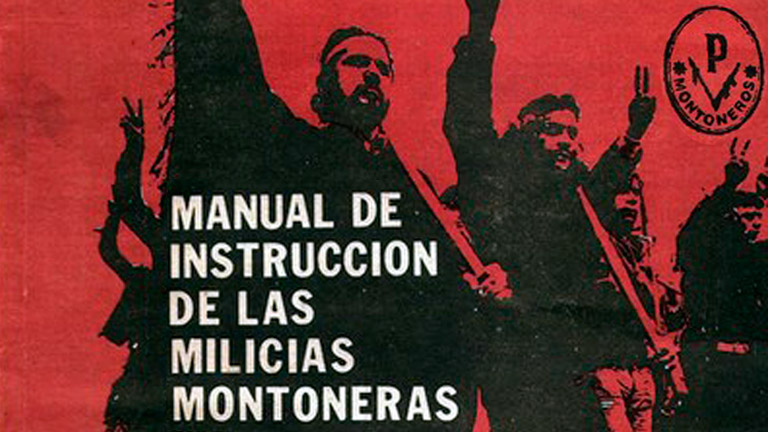

A Chiche lo habían expulsado del colegio por las malas y la organización lo había incorporado a la milicia (aunque de milicianos, a esas alturas, hasta mamá estaba alcanzando el porte. Ya lo verán.), de modo que me había tocado en suerte el cargo de responsable de los tres turnos del Sarmiento. Presumo entonces que Tucho era el responsable de los responsables de los colegios de la zona norte o cheta de Capital, y por esa razón yo estaba allí. De la charla sobre los tres primeros puntos del temario, poco y nada recuerdo. A la modorra le sucedió la excitación cuando llegamos a lo que de veras interesaba: acciones.

El martes a la madrugada vamos a hacer un operativo muy importante en la zona de la Recoleta, dijo Tucho.

Todo oídos.

Solamente nosotros cinco sabemos de esto, bueno, también mi superior, ¿está claro? De acá no puede salir ni una sola palabra, ¿está? Información compartimentada. Por supuesto. Dos compañeros van a hacer un relevamiento de la zona para señalar los autos importados o de lujo, ver si hay custodia o patrullas de la cana. ¿Vamos a robar algún auto para algún operativo mayor? No, no. Los vamos a incendiar. ¿Qué? A incendiar, ¿no estoy siendo claro? ¿Por qué, para qué? Porque son un símbolo del poder económico y además para que sepan que no nos van a correr con esto de la ilegalidad. No entiendo. Mirá, ya estás empezando a calentarme. ¿Qué es lo que no entendés? Para qué meterse a quemar autos garcas en una zona muy vigilada y poner en riesgo a compañeros. Mirá, si no entendés eso no sé qué haces acá. Lo mismo me pregunto yo ahora.

¿Cómo? Es una locura, un acto sin sentido, ¿qué rédito político nos puede traer?

Es una orden. Ni loco, che, no cuenten conmigo. Tucho se puso de pie. Mirá, te ordeno que te vayas al cuarto de al lado, cerrá bien la puerta y no escuches más. Estás sancionado. Ya te voy a avisar dónde tenés que cumplir la sanción.

El carcelero era un suboficial de Montoneros que se presentó como Ramiro. Un pibe de veinte, veintipico, petiso, arrogante, de pellejo blancuzco y pelo rojizo. ¿Guillermo Moroni, el angelito colorado del barrio que a los once años me había birlado mi primera novia? Al parecer, a medida que uno avanzaba dentro de la estructura político-militar tenía el privilegio, o derecho, lo que no era lo mismo pero daba igual, de hacer a un lado esos apodos tan infantiles y deshonrosos como Forro, Petete, Chueca, Matraca, Pepita, Groncho, Gambas, Anteojito, Banana o Tribilín, y escudarse en un nombre de veras, un nombre serio, con sello y carácter. Ramiro sonaba bien. Algún día yo me desprendería de la burla de ser el Enano e iba a ser Javier. Tenía certeza. Porque quería ser Javier, anhelaba ser el compañero Javier, el miliciano Javier, el oficial Javier, el comandante Javier, y entonces sometería al sosía de Guillermo Moroni, que con toda seguridad tendría el apodo de Chupetín de frutilla, a un desierto de aburrimiento como el que yo sabía que iba a padecer durante un fin de semana entero.

Estábamos en algún departamento de algún edificio de Liniers, de ventanas tapadas con sábanas y papeles de diario. Los sancionados éramos seis. Todos desconocidos para mí, pero sin embargo militantes que cualquier militante podía identificar en la calle como militante por su manera de vestirse con aire militante, de hablar con aire militante, de pararse y sentarse con aire militante, de reír con soberbia militante y mirar, ceño fruncido, ante un comentario ridículo, con aire militante.

Bien, compañeros, dijo Ramiro, están acá porque cada uno de ustedes cometió una falta que a juicio de su responsable merece una sanción revolucionaria. Les pido respeto y seriedad. Ya verán que la sanción en realidad no es un castigo, es un aporte fundamental a nuestra formación militar y revolucionaria. Vamos a empezar con el orden cerrado, anunció, y sin tomarse respiro dio rienda suelta a su exposición: el orden cerrado tiene un papel muy importante en la formación básica, fomenta los hábitos de la disciplina, del respeto, de la tolerancia, de la obediencia y de la subordinación. La moral aumenta, prevalece el espíritu de cuerpo. La disciplina se construye a partir de la precisión y la marcialidad, por eso debemos cuidar los más mínimos detalles. Hay que ser honesto, disciplinado y aprender a acatar órdenes. El orden cerrado no es un fin, compañeros, sino un medio para lograr un fin.

Nos hizo formar una hilera de lado, codo con codo, de frente a él, como barrera en tiro libre. Y con voz de mando, tono impostado que no guardaba armonía con su estatura ni con sus mofletes de cachorro, empezó a largar las órdenes: ¡Fiiiir….més!

Una compañera que estaba en el otro extremo de la hilera se echó a reír de modo aparatoso, como si lanzara eructos de risa. Era una risa volcánica y llena de naturalidad. Todos giramos la cabeza hacia ella. Una hermosa piba de rulos, ojos del color de la castaña asada, grandes, redondos; zapatos abotinados de cuero negro, medias tres cuartos y pollera corta. La junta clandestina de sancionados se transformó en una kermés en la que sólo faltaban el baile y las rifas. El colorado se puso a gritar ¡Silencio, silencio, orden, compañeros!! En vano. Las risas ya eran carcajadas. Nos miraba sin saber qué hacer, cómo proceder frente a semejante acto de indisciplina. ¿Sancionar a los sancionados en el mismo lugar en que estaban cumpliendo la sanción? No. Supongo que habrá caído en la cuenta de que eso ya equivalía a una especie de sanción al cubo, porque dejó hacer hasta que nos quedamos sin aliento.

¡Vamos de nuevo, compañeros! ¡Y exijo orden y respeto y subordinación! La posición de firmes es así. Fíjense en mis movimientos, en la postura de mi cuerpo. Se puso a acompañar cada enunciación con una figura acompasada de su cuerpo: debemos cuadrarnos con rapidez; levantar ligeramente el talón del pie izquierdo; tener los talones alineados y juntos; las puntas de los pies formando un ángulo de noventa grados; las piernas tensas y el cuerpo erguido e inclinado ligeramente hacia delante; el pecho hacia adentro con naturalidad; el abdomen inflado; la barbilla recogida; mirada guerrera. Se mantuvo en la pose final por unos segundos.

No fue necesario que nos impartiera la orden de romper filas porque la fila ya era un desparramo y serpenteo de piernas y brazos y ojos y culos y bocas abiertas de par en par. Ramiro se retiró a un cuarto. Teníamos quince minutos para descansar y reflexionar sobre la conducta negligente y contrarrevolucionaria que habíamos demostrado.

Creo no equivocarme si digo que nos invadió un soplo de culpa, de remordimiento. El pobre Ramiro. Se había marchado de la sala con la cara transfigurada y ensopada en sudor. Mientras manoteábamos rodajas de pan, alfajores, barras de chocolate y nos disputábamos el tarro de mayonesa, uno de los compañeros dio pie a la rueda de confesiones entre los penados: yo no sé por qué están ustedes acá, pero a mi me sancionaron porque me olvidé en el asiento del colectivo un paquete de volantes; sí, a vos te parece una boludez, pero boludez boludez es lo que me pasó a mí: teníamos una cita en Parque Chacabuco y sin darme cuenta fui a Parque Rivadavia, pero fui y esperé y volví a la recita, es decir, a la media hora; yo me fui del bar donde estaba haciendo de control antes de que apareciera el último compañero que había ido a una pintada, no le pasó nada, está bien él, hasta me defendió, me dijo que se había demorado para pasar por el bar porque se había encontrado con un amigo; no, no, una injusticia total es lo que me pasó a mí, porque yo no tenía cómo saber que mi hermanito, que tiene cuatro años, se había puesto a joder con el reloj despertador a mitad de la noche y le había cambiado la hora de la alarma. Conté mi historia, mi oposición a quemar autos sin fundamento alguno. Por último vino la confesión de la Tana, la linda compañera de los hipos de risa. Estaba ahí porque en un plenario se había negado a formar parte de un grupo de reflexión en el que no estuviera su compañero, un tal Pato.

Con ella me tocó en suerte escribir una reflexión sobre ideología, segmento dialéctico de la sanción en el que Ramiro buscó reparar el fracaso del orden cerrado.

La Tana devoró seis rebanadas de pan con mayonesa, dos alfajores, una barra de chocolate, un paquete de maní salado que había contrabandeado entre las ropas, porque nos habían prohibido llevar cualquier tipo de alimento, y se despatarró en un sillón con las manos enlazadas sobre la panza. Dale, dijo, pensemos que vamos a escribir. Me senté en el piso, frente a ella, con las piernas entrecruzadas, a lo cacique, con el par de hojas que nos habían dado y la birome entre los dientes. Ah, el suplicio de la hoja en blanco, la desesperante ausencia de ideas o imágenes, y por sobre todas las cosas el deseo de escabullirme de ese departamento sombrío y juntarme con mis amigos del club vasco, como lo hacía cada sábado por la noche, a jugar paleta, comer unas rabas, tomar vino blanco Etchart y luego salir de paseo con la China por Palermo. Ideología, ideología. ¿Tumultuosa caravana de ideas? ¿Picoteo de la realidad? ¿Una ensoñación de principios valederos a la que debemos entregar nuestros afanes hasta hacerlos carne? Escribí y taché y taché mucho más de lo que escribí.

Si te parece, podemos escribir algo sobre ideología y clase media, che…

Pero la Tana no me escuchaba. Dormía a pata suelta, dejando escapar por la boca entreabierta ligeros ronquidos y un hilo de baba que avanzaba como la huella pegajosa de un caracol hasta el cuello. Eché mano de los apuntes para la militancia de Cooke y sin detenerme un instante llené tres hojas: ideología, transformación del pasado inmediato con ideas y concepciones novedosas; sistema de valores y afirmaciones que nos abrirá el camino hacia la construcción del orden social revolucionario; humus de los andariveles emocionales del ser humano; cimiento en el que debemos fundar la batalla contra la representación democrática burguesa, basada ésta en el factor material y en el clientelismo político; base espiritual de cualquier cambio de estructuras.

La Tana firmó el documento sin haberlo leído. El compañero Ramiro nos abrazó y felicitó y halagó: esas palabras serán un aporte inestimable a la discusión orgánica, compañeros.

La quinta se llamaba La Mamita, estaba en Castelar, en la zona de Parque Leloir. Había sido de mi tío abuelo, Cango; él la llamaba con apego y simpleza el rancho. Los veranos de mi infancia olían a espirales Fuyi y nísperos, a hojas de eucaliptos ardiendo y al dulce de ciruela remolacha que preparaba mi tía abuela, la Mamita. El anochecer tenía el sabor terroso y dulzón del dedo que mi tío abuelo remojaba en su copetín de dos medidas de vermouth y una de gin y luego estiraba para que yo lo chupara golosamente mientras, en los sillones del cobertizo, mirábamos pasar de uno a otro pino los murciélagos que nada hacen, hijito, tienen radares y jamás te van a golpear en la cabeza, querido. En los veranos sonaban radionovelas y ranas y cigarras, y mis propios chillidos cada vez que alguna araña culona se descolgaba de las vigas de madera barnizada y Cango aparecía en el cuarto metido en esos calzoncillos largos y la aplastaba con el mismo dedo del copetín.

Llegamos por la mañana. En un bolso de mano Chiche llevaba una pistola Bersa, calibre 22, un revólver Smith & Wesson, 32 corto, y una cartuchera llena de balas. Entre Tony, Lennon y yo nos habíamos repartido las bolsas con fiambres, pan, tomates, cebollas, un pollo, dos linternas, una radio Spika y una botella de caña Legui que le ocultamos a Chiche y escondimos entre las ramas de un paraíso y Tony, Lennon y yo fuimos liquidando a sorbos cada vez que podíamos alejarnos unos metros de Chiche con la excusa del aprieto de un meo o una cagada, porque ese fin de semana teníamos prohibido usar el baño de la casa, debíamos aprender a controlar el esfínter y, en caso de derrota, buscar el amparo de un árbol, ponerse en cuclillas, sujetarse con fuerza a un par de ramas y hacer lo que el creador manda. Para limpiarse, nada más apropiado que un amasijo de tierra y pasto.

Después de la enseñanza que había adquirido en el campamento del grupo de Eguren, me sentía a mis anchas. Dicho sea de paso, ¿qué había sido de ellos? ¿cuántos culos habrá logrado conquistar para la causa el doctor Lotto?

Montaba y desmontaba las armas en el paso de segundos; con el dedo gordo de la mismísima mano con la que empuñaba el arma, accionaba y destrababa el seguro. No es que quiera dármelas de Sundance Kid, pero pulso y ojo me acompañaban con destreza en cada ronda de la práctica de tiro: al pie de un sauce llorón disponíamos latas de conserva viejas, distanciadas un metro o poco más una de la otra, y a unos veinte metros nosotros, en fila, rodilla en el suelo, codo en el muslo, tronco inclinado, ojo en la mira. Matamos arvejas, tomates y duraznos en almíbar a gusto. Hicimos orden cerrado hasta el desfallecimiento: al llegar, antes de la práctica de tiro, después de la práctica de tiro, en seguida del pollo a la parrilla. Por la noche montamos guardia en el cobertizo, en los mismos sillones que usábamos con mi tío abuelo. Cuatro turnos de tres horas cada uno a partir de la primera penumbra y hasta el amanecer. En la mañana, antes de regresar a la ciudad, simulacros de lucha cuerpo a cuerpo, de persecución y luego de búsqueda de sitios seguros, en el interior de la casa, para ocultar armas y documentos. Lennon se llevó todos los elogios. Nos tuvo a todos como perros sabuesos por un par de horas hasta que nos dimos por vencidos y nos reveló que había escondido la Bersa en el pozo ciego, sostenida por una cuerda y protegida por un envoltorio que había improvisado con hule de un viejo mantel Plavinil que había encontrado en un cajón del armario de la cocina. Almuerzo, orden cerrado y caminata hasta De los Reseros y Gobernador Udaondo, frente al destacamento policial, donde trepamos al colectivo 629 hacia la estación Castelar. Los dientes y los ojos llenos de dientes afilados de Chiche: ¿Y acá cerquita estaba la cana, pelotudo? No pasa nada, me conocen desde chiquito, si en el rancho tomé la primera comunión. Una panza vestida de policía me saludaba con un brazo en alto y el puño cerrado mientras nos aléjabamos en el colectivo. ¡Pelotudo!