En aquel momento pensé que el hombre había caído del cielo, o, cosa más probable, que alguno de mis buenos amigos le había hecho saber de mi desesperación económica. Es que cuando sonó el teléfono yo estaba sin empleo, lleno de deudas y metido en los tramos finales de la escritura de mi primera novela, una ocupación que según los humos me parecía espléndida o simplemente baldía.

–He leído algunos de sus artículos y también el primer libro que publicó– me dijo el empresario luego de presentarse–. Creo que usted es la persona indicada para escribir mi historia, una historia que lo fascinará.

La posibilidad de encerrarme en una habitación a lo largo de semanas sin otro compromiso que el de finalizar la novela y a la vez escribir un libro por encargo, sabiendo que de tal modo mi economía no habría de caer en el despeñadero, me entusiasmó. Por lo demás, luego de abandonarme a ligeras y secretas deliberaciones, estimé que prestar mis palabras a un desconocido a cambio de unos billetes comportaba un delito insignificante.

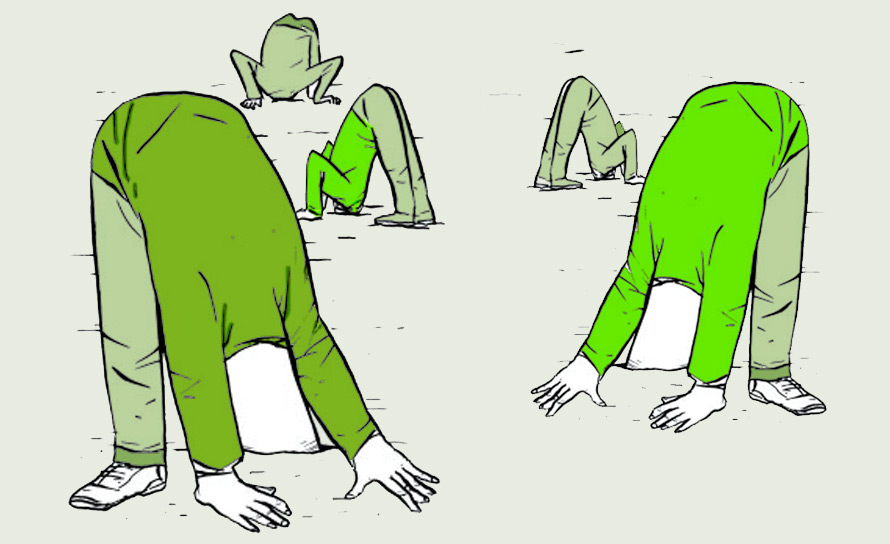

Así las cosas, a la mañana siguiente me encontraba arrellanado en una butaca de pana verde, de cara a un hombrecito de verbo presuroso, cráneo piramidal y llamativos ojos oscuros y acuosos que daban la impresión de brillar con una tortura intelectual apreciable. Al empresario le sudaban las manos y tenía mal aliento; debía de tener sesenta y pocos años, y, al cabo de una primera inspección, parecía una persona atenta y algo nerviosa. Se movía por todas partes con la gracia y el garbo de un primate. Su complexión, floja y al mismo tiempo blanda sin ser mantecosa, revelaba una amable desesperación. Sin embargo, según había podido averiguarlo, se trataba de un hombre rico, propietario de una gran hacienda.

Luego de un par de rodeos por el espacioso despacho se desplomó en una elevada e imponente butaca, se secó las manos con un pañuelo de papel y desde allí, desde su atalaya, me refirió una historia improbable que yo escuché fingiendo gravedad e interés: en tiempos de la última dictadura había sido detenido sin fundamento alguno a pesar de tener muy buena relación con un par de militares de alto rango; era ya un fuerte banquero, se encontraba a poco de realizar una importante operación con un grupo extranjero cuando lo detuvieron y lo obligaron a desviar el negocio en beneficio de un empresario amigo de los militares. Por lo demás, luego del episodio, la dictadura se había apropiado de parte de sus bienes.

El empresario hablaba de prisa y sin cordura. Yo no podía seguir el hilo de su historia. En mis pensamientos, mientras simulaba escucharlo con atención, sólo había espacio para números, deudas que necesitaba saldar de inmediato. Cada vez que mis ojos recorrían esa cara desprovista de encanto, la certera frase de Bertolt Brecht adquiría una dimensión considerable: criminal no es el que asalta un banco, sino el que lo funda.

–¿Acepta escribir mi libro?– preguntó por fin.

–Debo pensarlo– mentí.

Días más tarde le llevé un punteo del libro que había que escribir; le prometí hacerlo en tres meses y establecí las reglas: cinco mil dólares, una mitad al comenzar el trabajo y el resto en el momento de la entrega.

Me observó con aire ausente. Al cabo de un largo silencio se incorporó y me tendió la mano. Dijo:

–Trato hecho. Ya tendrá noticias mías.

Cuatro días después apareció en mi casa un chico con un grueso sobre en cuyo interior encontré seis cuadernos plagados de anotaciones, dos mil quinientos dólares y una misiva firmada por el empresario: “Puede empezar. Hábleme cuando tenga algo escrito”. Experimenté una rara sensación. Asco, creo, aturdimiento. Resolví entregarme por completo a la escritura del libro.

Cada tarde, no sin esfuerzo y algo de perturbación moral, me hundía en las espesuras de la tragedia ajena; vestía las ropas de aquel hombre, tomaba prestados su piel, sus riñones, sus arterias. Me empecinaba en convertirme en el pobre empresario. Y lo logré: durante tres meses estuve al frente de un banco, ocupé un suntuoso despacho, en mi residencia de Punta del Este recibí amigos, políticos y militares; ofrecí créditos, impulsé las inversiones, me reuní con autoridades económicas francamente detestables, almorcé en el Alvear con personajes demoníacos, vendí propiedades y compré otras, proyecté edificios, me hice una escapada a París, de allí a Nueva York, regresé a Buenos Aires; amé, como pocos lo han hecho, el modelo económico norteamericano, y fui un auténtico peronista, de esos que añoran la comunidad organizada, los planes quinquenales y los pies dentro del plato. Duro fue el golpe rastrero de la detención. Me sorprendieron en mi banco. Estaba yo pensando en las delicias de la vida del banquero cuando aparecieron esos tipos y sin vueltas me condujeron a un Ford Falcon y de allí a una lóbrega sala. Me golpearon, me insultaron. En mi carne, con los ojos puestos en la pantalla de la computadora y las manos crispadas sobre el teclado, pude experimentar el hondo desgarro que provocan el encierro y el despojo.

Ya la sombría historia del empresario se me había pegoteado al cuerpo como una mortaja.

* * *

Le remití tres capítulos del libro. Luego de leerlos me telefoneó. El hombre estaba preocupado, necesitaba verme con urgencia. Fui a sus oficinas.

Mi caro y atribulado empresario tenía las manos churrientas y en el cuello le había florecido un forúnculo; su frente parecía una parcela de tierra estéril surcada por una abismal hendidura. En el escritorio había esparcido las páginas. Sobre algunas líneas titilaba la gruesa huella de un resaltador amarillo.

–En general está bien– se había puesto los anteojos y hablaba sin sacar la vista de mis hojas, es decir, de las suyas, claro–, pero hay algunos detalles que deseo conversar con usted.

Escogió uno de los párrafos amarilleados y, con voz impostada, empleando un tono que se me antojó burlesco, se puso a leerlo en voz alta: «En ese momento sentí un profundo temor. Estaba encerrado en una habitación, rodeado de hombres armados que no dejaban de observarme con desprecio…»

Dejó caer la página y me echó una mirada de reproche.

–No, no– comenzó –. Esto que usted cuenta ocurrió, claro. Pero aquí y aquí –con uno de sus dedos regordetes aplastó una palabra, luego otra–, usted usó expresiones que no corresponden. No es correcto decir «sentí un profundo temor», y tampoco me gusta eso de «me miraban con desprecio».

Tomé la página. Nos quedamos un momento en silencio. El meneaba la cabeza mientras yo leía una y otra vez el párrafo cuestionado.

–Si a usted le parece–dije-, podemos poner «sentí miedo».

–No, no.

–¿Qué tal «me sobresalté»?

–No, de ninguna manera.

–¿Pánico, terror, pavor?

–No, mi amigo, tampoco– acercó su rostro a pocos centímetros del mío, pude sentir su aliento ajomentolado, y con voz amortiguada, casi un susurro, dijo -: Sentí un cagazo de la puta madre, amigo, eso sentí. Y yo quiero que mi libro suene verdadero, ¿comprende? Quiero que el vocabulario usado en mi obra, mi primera obra además, sea el vocabulario que uso normalmente, ¿entiende?

Dicho esto, tomó un espeso marcador negro, tachó la frase que tanto le molestaba y entre renglones escribió: «En ese momento sentí un cagazo de la puta madre».

–Acerca de la otra expresión–continuó–, creo que debemos modificarla. Eso de que «no dejaban de observarme con desprecio», no va, me suena a cosa muy elaborada.

–¿Me miraban con desdén?

–¡Pero no, amigo! ¿Quién sabe en este país de analfabetos lo que quiere decir desdén?

–Entiendo, entiendo. Mejor será poner «me miraban con odio», ¿le parece?

–¡Tampoco!

–En todo caso, podemos eliminar esa frase. En realidad, no es fundamental.

–De ninguna manera. Eso sería faltar a la verdad, porque me miraban, no le quepan dudas. Usted no escribe mal, pero por momentos es medio paquete– volvió a quebrar el cuerpo sobre el escritorio y abriendo excesivamente los ojos dijo–: Me junaban con asco, me junaban con asco, eso es lo que hay que poner.

Y lo escribió nomás. Acto seguido se puso a leer en voz alta el párrafo corregido: «En ese momento sentí un cagazo de la puta madre. Estaba encerrado en una habitación, rodeado de hombres armados que no dejaban de junarme con asco».