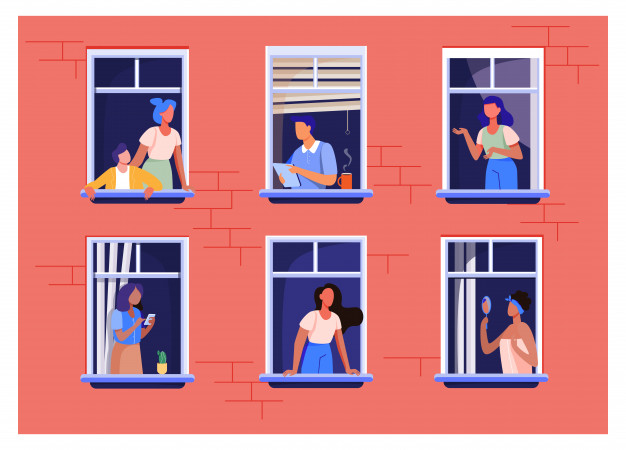

Poco después de las once de la noche del sábado, que bien podría ser la noche del lunes, del miércoles, o del viernes. La noche de un calendario mudo, al que le han borrado el nombre de cada día. Buena parte de las ventanas de los edificios de enfrente están iluminadas. Hay luces de todo tipo. Lámparas de pié, pantallas chinas, tulipas, pantallas de televisor, veladores, y en algunos departamentos espejos que reproducen y replican en las paredes esas luces que van del amarillo opaco a un amarillo más temperamental. También ojos encendidos. Y algunos que bailan, como la pareja de pibes del octavo a; él, metido en unos calzoncillos negros, y ella en un vestido largo y blanco, vestida de fiesta. Los del quinto a del edificio de al lado, en cambio, continúan viviendo como si en la vida no hubiese ocurrido nada extraordinario; siempre la pareja echada en un sillón, con los ojos puestos en la pantalla de la tevé. Por un momento presumo que la cuarentena, para ellos, no ha tenido otro malestar que el de tener que estar juntos todo el santo día. En el sillón. Sin cambiar palabra alguna. Mirar y mirar. Y esperar. ¿Qué? Vaya uno a saberlo. Ya lo ha dicho Silenzi: “Algo se espera. Siempre, a cada instante, sin proponérselo y mucho menos saber qué, algo se espera. Que ocurra algo que valga la pena que ocurra. Un algo que, al menos, digamos, tenga algo de ocurrencia. De ingeniosidad. Un algo que cause impresión, y por qué no algún desbaratamiento. El algo vacío, seco, insípido, es algo insoportable”.

Cuando la vida comience a resurgir, o, quizá, a brotar de nuevo, con otras miradas, sabores y olfatos; con otros escrúpulos. Entonces veremos de qué se trata. Quizá, tal vez. Acaso.