Quizá no resulte tan molesto este asunto de no tener la menor idea de cómo continúa todo. La vida, las cosas de la vida. Más dañinas son las certezas, esas supuestas precisiones que no dejan lugar a dudas. Matan la curiosidad, parte de la intuición, y ese don tan estimulador de la incertidumbre. La fecha de nacimiento, por ejemplo. Para qué cuernos sirve. Delimita, restringe la geografía de las personas. Más sensato sería poner en la partida: “Hora de nacimiento: improbable. Día: improbable. Año: improbable”. Y todos vivirían con placer esa improbabilidad, es decir, la probabilidad de tener treinta o cincuenta o quince años, y no preocuparse de saberlo. Y de ese modo todos creceríamos y viviríamos, acaso a partir de los pocos meses de vida, con esa improbabilidad a cuestas. En absoluta libertad. De hablar, decir, callar y gritar, de llorar y aplaudir, a salvo de ciertos resquemores y evasiones que a menudo causan la certeza de la edad.

Hemos nacido y crecido en el mundo de la improbabilidad, o, mejor dicho, en el mundo donde lo improbable, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, pasa a ser absolutamente probable. Todo es improbable. Cada paso, cada guiño y cada abrazo o apretón de manos. Cada palabra, cada gesto, cada celebración. Qué raza estrambótica esa de los que gastan el tiempo meta habladuría y habladuría sobre la probabilidad de que vaya a ocurrir esto o aquello.

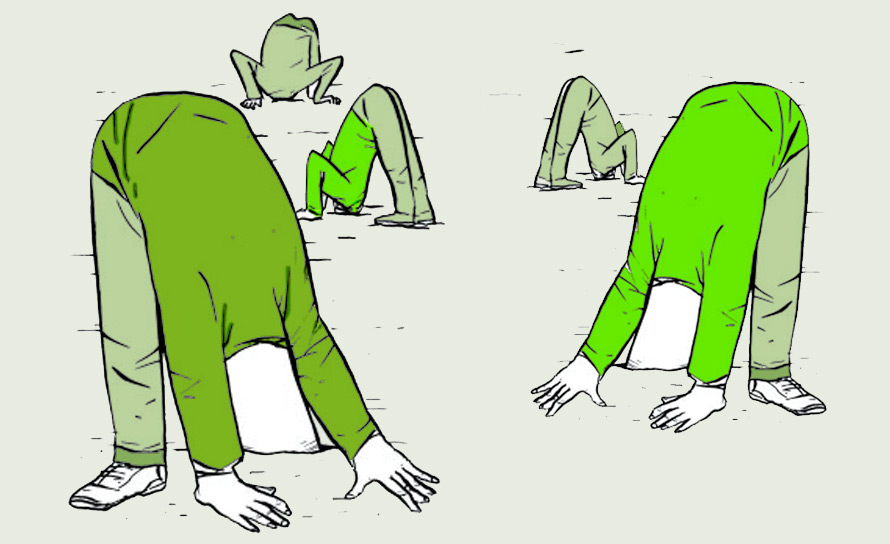

Imagen: El País / El Salto del Ángel