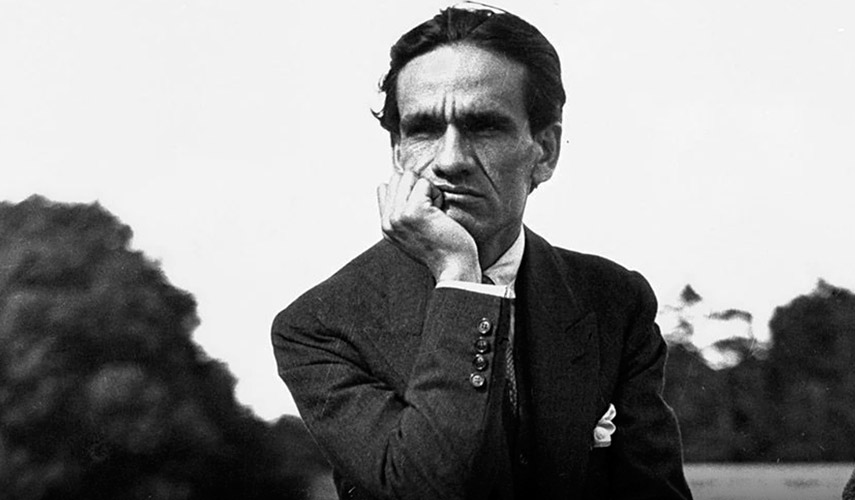

César Vallejo

(16 de marzo de 1892, Santiago de Chuco, Perú;

15 de abril de 1938, París)

Un día de los últimos meses de 1937, o acaso primeros de 1938, el periodista y escritor barcelonés Antonio Ruiz Vilaplana entrevistó a César Vallejo en un bar del barrio Montparnasse, París. Acordaron tener una charla fundada en reglas acaso extravagantes: las respuestas de Vallejo a las preguntas de Ruiz Vilaplana tendrían que aflorar de alguno de sus poemas y escritos, razón por la cual el poeta peruano llegó a la cita con un atado de carpetas en las que había reunido buena parte de sus palabras. Acompañaron la conversación con café y coñac.

Qué importancia tienen las preguntas. Importan las respuestas.

Yo amo a las plantas por su raíz y no por la flor. Si no ha de ser bonita la vida, / que se lo coman todo. Siento cómo crecen mis uñas. Siento cómo crecen mis barbas en sueño. Hace un frío teórico y práctico. La naturaleza crea la naturalidad de la sustancia. El arte crea la eternidad de la forma. Las artes, pinturas, poesía, etc., no son sólo éstas. Artes son también comer, beber, caminar: todo acto es un arte… Mi amargura cae en jueves. Persigo una nueva poética: transportar al poema la estética de Picasso. Es decir: no entender sino a las bellezas estrictamente poéticas, sin lógica, ni coherencia, ni razón. Como cuando Picasso pinta a un hombre y, por razones de armonía de líneas o de colores, en vez de hacerle una nariz, hace en su lugar una caja o vaso o naranja. Yo quiero que mi vida caiga por igual sobre todas y cada una de las cifras (44 Kilos) de mi peso. Mi metro está midiendo dos metros; mi kilo pesa una tonelada. No es poeta el que hoy pasa insensible a la tragedia obrera. Paul Valéry, Maeterlinck, no son. Al animal se le guía o se le empuja. Al hombre se le acompaña paralelamente. Existen preguntas sin respuestas, que son el espíritu de la ciencia y el sentido común hecho inquietud. Existen respuestas sin preguntas, que son el espíritu del arte y la conciencia dialéctica de las cosas. Un hombre cuyo nivel de cultura —hablo de la cultura basada en la idea y la práctica de la justicia, que es la única cultura verdadera— un hombre, digo, cuyo nivel de cultura está por debajo del esfuerzo creador que supone la invención de un fusil, no tiene derecho a usarlo. Cuánto de intelectual se ha producido en América con posteridad a la colonización española, inclusive la poesía de Gabriela Mistral, no ofrece más que un mediocre interés para Europa. Toda la producción hispanoamericana —salvo Rubén Darío, el cósmico— se diferencia poco o casi nada de la producción exclusivamente española. La versión que hay que hacer es de obras rigurosamente indo-americanas y precolombinas. Es allí donde los europeos podrán encontrar algún interés intelectual, un interés, por cierto, mil veces más grande que el que puede ofrecer nuestro pensamiento hispanoamericano. El folklore de América, en los aztecas como en los incas, posee inesperadas luces de revelación para la cultura europea. En artes plásticas, en medicina, en literatura, en ciencias sociales, en lingüística, en ciencias físicas y naturales, se puede verter inusitadas sugestiones, del todo distintas al espíritu europeo. En esas obras autóctonas, si tenemos personalidad y soberanía, y para traducirlas y hacerlas conocer, no necesitamos de jefes morales ni patrones. El literato a puerta cerrada no sabe nada de la vida. La política, el amor, el problema económico, el desastre cordial de la esperanza, la refriega directa del hombre con los hombres, el drama menudo e inmediato de las fuerzas y direcciones contrarias de la realidad, nada de esto sucede personalmente al escritor de puerta cerrada. Producto típico de la sociedad burguesa, su existencia es una afloración histórica de intereses e injusticias sucesivas y heredadas, hacia una célula estéril y neutra de museo. Es una momia que pesa, pero no sostiene. Frente a esta literatura de pijama, que como el aire confinado de las piezas cerradas tiende actualmente hacia arriba, pero para evaporarse, también, como ese aire, muy pronto se agolpa ante los pulmones naturales del hombre, la inmensidad de la vida. La vida ha de desquitarse por algún lado.

Qué tipo este César Vallejo, que en su libro Carnets escribe:

Quiero perderme por falta de caminos. Siento el ansia de perderme definitivamente, no ya en el mundo ni en la moral, sino en la vida y por obra de la vida. Odio las calles y los senderos que no permiten perderse. La ciudad y el campo son así. No es posible en ellos la pérdida, que no la perdición, de un espíritu. En el campo y en la ciudad se está demasiado asistido de rutas, flechas y señales para poder perderse. Uno está allí indefectiblemente situado. Al revés de lo que le ocurrió a Wilde, la mañana que iba a morir en París, a mí me ocurre en la ciudad amanecer siempre rodeado de todo, del peine, de la pastilla de jabón, de todo. Amanezco en el mundo y con el mundo, en mí mismo y conmigo mismo. Llamo e inevitablemente me contestan y se oye mi llamada. Salgo a la calle y hay calle. Me echo a pensar y hay pensamiento. Esto es desesperante.