Por Pablo Carballo | Verano del 2004. Vísperas de Navidad. Un grupo de amigos celebra la amistad en la calle, en las veredas de su barrio. Así arranca la serie y es cierto, así pasábamos las fiestas en las barriadas del Gran Buenos Aires.

En bocha de esquinas del barrio había mesitas con todo tipo de cohetes y bombuchas. ¡Y bombuchas! Porque en aquel entonces, aunque 20 años no es nada, eran muchos más los pibes que jugaban al carnaval. Desde ya que varios tenían pelopincho, como en la serie, pero también en las calles transcurrían los jugueteos veraniegos que hoy están en desuso.

Con los primeros calores empezaban también a latir los bombos de las murgas -si eran con mazo- o de las comparsas -si eran con mangueras-. El tronar de los cohetes, los cachetazos de las bombitas, el vibrar de las chicharras y la entonación de glosas rioplatenses marcaban el pulso irregular del verano conurbano.

Un compañero de la secundaria esperaba que terminen las clases para invertir unos pesos en pirotecnia y helados para vender sobre una mesa en la vereda de la casa. Sus amigos esperábamos que abriera el emprendimiento para boludear con los fosforitos y que se haga de noche para tomar un par de birras de litro en el banco hecho con un poste de luz a la vera de la calle de tierra. Con otros pibes de la barrita también empezaban a diagramarse las vaquitas para las compras navideñas. “Esperando el 25” era la inocente y poco ingeniosa respuesta cuando alguien preguntaba qué hacíamos al pedo en esa vereda.

Ver la serie de Cromañón me hizo pensar, reflexionar y recordar cosas. Creo que la producción no se escribió a ciegas ni a solas, sino que estuvo acompañada en varios momentos por sobrevivientes de la masacre que aportaron datos, vivencias y experiencias que adornaron, contextualizaron o dotaron de sentido a muchas de las escenas que pudimos ver. Tengo la sensación de que la gran mayoría de las recepciones fueron positivas. Mucha gente sintió identificación o intentó comprender el dolor colectivo. Algunas voces también expresaron disconformidad, señalando banalización o diciendo que se redujo un drama social a la historia de un grupo arbitrario. A su vez, hay quienes pretenden que se cuente una historia sin los condimentos de la vida cotidiana que también hacen a los grandes sucesos.

En el ágora de las redes sociales hubo opiniones cruzadas respecto al triángulo amoroso, al tipo de vestimenta (que puede resolverse con las fotos de época que acompañan esta nota), a la musicalización, a los roles de distintos personajes o a la representación de la fatídica noche. No fui ajeno a esos debates y no pretendo desasnar ninguno, pero la serie me produjo otro tipo de sensaciones que sólo pude compartir con gente que vivió esa época del modo en que el producto intentó evidenciar.

Te puede interesar: Cromañón: Veinte años después, reparación y memoria

Quien suscribe tenía la misma edad que el grupo protagonista y también nació, creció y vivió su juventud en un barrio del oeste del Gran Buenos Aires. Un barrio hecho por familias que llegaron de Santiago del Estero, del Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Misiones o del Paraguay. Familias criollas numerosas, y mucho más en las fiestas.

Salvo en algunos pasajes rodados con evidente control de la situación, en el barrio de la serie casi no hay gente, cosa que no pasaba ni pasa en el oeste del conurbano. Las calles están pobladas, y ni hablar una vez que terminan las clases y se llena de pibitos por todos lados. En los patios de las casas, dentro de las mismas, en la parte de adelante o en la propia vereda, las familias, por más jodidas que sean, pasaban el fin de año de jarana, charlando, tomando mate, charlando, tomando un vino, charlando, con una birra, charlando y viendo qué comer. Todo eso no está en la serie, o está en pequeños retazos.

Los amigos que protagonizan el producto, ¿Laburaban? ¿Cómo hacían para comprar el escabio, las entradas, pagar el micro o los cohetes? ¿Sus viejos les daban guita? ¿La choreaban? ¿Vendían rifas? En ese barrio ¿No vivía más gente? ¿Era mucho lío poner más extras? Los pibes ¿No tenían más familiares? La flaca que protagoniza vivía sola con su mamá y tienen un kiosco. Su novio, con una familia tipo, de profesionales. El tercero en discordia, con la madre y el padre, aparentemente trabajadores. ¿Y los demás? ¿A quién tenían? En el barrio, ¿sólo se relacionaban entre rockeros? Lo más parecido a otro mundo es el activismo de uno de los jóvenes, que organiza, desde el punto de vista de la sensibilidad social, unos partidos de fútbol con pibitos más jóvenes y pobres que él. Ahí es donde puede observarse una aproximación al contexto social en los suburbios del área metropolitana de Buenos Aires.

En ese diciembre todavía estaban frescos los recuerdos del fin de año del 2001. No porque hubiera advertencias de saqueos, sino porque la desidia en la que estaban muchos de nuestros barrios todavía estaba lejos de revertirse. Si bien había signos de esperanza, la realidad concreta todavía conjugaba las oportunidades de trabajo en mucha gente, la falta de laburo en algunas familias y el rebusque de muchísimas otras. Empleados, kiosqueros, todo tipo de pequeños comercios, cirujas, cartoneros, docentes y enfermeras convivían con un piberío que no tenía mucha idea de qué tipo de futuro le iba a tocar o cómo carajo iba a hacer para laburar, estudiar, tener novia, amigos o todo a la vez. Encima, cada barrio tenía, fuera de las fronteras de cada hogar, necesidades que hacían padecer o dificultar la vida comunitaria. Calles destrozadas, pocos asfaltos, nada de cloacas, algo de agua corriente, gas en garrafas, bondis hasta las pelotas, cerocincuenta o remises truchos, vicios al acecho.

El conurbano del 2004 no era entonces muy distinto al del 97 o al del 2001, pero en muchos barrios empezaban a aparecer emprendimientos del nuevo milenio, encarados por veinteañeros copados y con alguna guita para invertir: los cibers. Obviamente desde hacía ya unos parde años largos que los locutorios con computadoras existían, pero la modalidad de juegos en red, en una internet de mayor velocidad, alentaron la aparición de este nuevo espacio de vinculación social, real y virtual a la vez. En la serie se representa muy bien el uso de celulares para hablar o mensajear. Más de uno recuerda, seguramente, los packs de SMS para gastar en 12, 24 o 36 horas. Mandábamos mensajes como locos. Pero el otro costado de la vida digital eran los cibers.

Los adolescentes de aquel entonces incursionábamos en la exploración de sitios web, el uso del MSN, los debates en foros, y los comentarios en Fotolog. Todas las bandas que nos gustaban tenían un usuario ahí. Todos sus seguidores, también. De hecho, Argentina es el país que ha registrado la mayor cantidad de cuentas de Fotolog en el mundo. Quienes tenían un poco más de tiempo, recursos, colaboración o conocimientos, abrían sitios web oficiales. Los demás, hacíamos lo propio en la multiplicidad de espacios web gratuitos de Blogspot y los que tenían terminación 4t, 8m, 8k, s5, cjb.com, entre otros. Algunos de los portales informativos que consultábamos incorporaban chats abiertos y libros de visitas, mediante previo registro de usuarios. Es la prehistoria de las redes sociales. Una banda de rock dejaba el aviso de su fecha en un libro de visitas, y en los comentarios siguientes podía organizarse un grupito de desconocidos para ir a verlos.

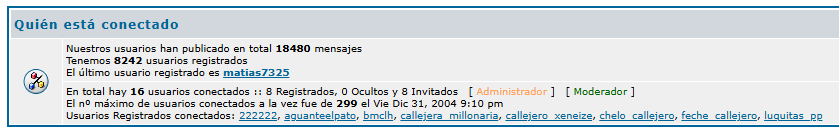

Sin ir más lejos, el foro del sitio ElRockDelPais.com.ar registró el número máximo de usuarios a la vez durante el 31 de diciembre de 2004. ¿Casualidad? Se trata de un portal que estuvo abierto durante la primera década del nuevo siglo y en esa fecha fue cuando tuvo mayor cantidad de ingresos en simultáneo. Entrar a ese foro, el día después de Cromañón, implicaba la posibilidad de encontrar conectado a un conocido. Desde ya que, si estaba online, no había estado en el boliche y, además, podía brindarnos información a quienes teníamos la incertidumbre acerca de si algún allegado estaba en el local la noche anterior.

Volviendo al barrio, así como estaba el pibe que ponía la mesita de artefactos navideños en su vereda, también había en la barra, justamente, un joven empleado de un ciber. Había un flaco que pintaba banderas para egresados, carteles y volantes para negocios y como le gustaba el rock and roll y tenía mano para el dibujo, empezó a hacer lo mismo para un micro universo de bandas emergentes del palo de Callejeros. Con esas changuitas le alcanzaba para pegarse las giras que están ilustradas en la serie. Una de las pibas atendía un puesto de lencería en una feria, durante los fines de semana. Otro chabón puso con la madre un local de venta de zapatillas. Un pibe, un poco más grande, hacía el ingreso para repartidor en una distribuidora de bebidas. Un amigo suyo hacía changas en una gomería. Un par de hermanas repartían volantes en el centro. Otro loco encaraba un programa de radio y, con las pequeñas colaboraciones de los anunciantes de la zona, pagaba su espacio y si le sobraba guita la usaba para los recitales. Justo ahora recuerdo también una divertida pareja de saltimbanquis que, cuando no les daban los números, oficiaban de malabaristas y limpiavidrios en un cruce de avenidas. Todos pibes de barrio, como los de la serie, que morfaban en la casa y hacían sus primeras experiencias laborales sin la necesidad de tener que mantenerse a sí mismos o alguien más.

Cualquiera de los personajes descritos podría ser partícipe de las brevísimas historias contadas en los videos de “Para siempre”, de los Ratones Paranoicos, o “Chico común”, de La 25; referencias significativas a comienzos del nuevo milenio (al menos para gente del palo). Personajes con estilos de vida particulares, que podrían incluso haber formado parte de alguna producción imaginaria estilo Trapero, Caetano, Stagnaro, Nardini o Bernard.

Por otro lado, todos esos pibes eran de distintos palos. No vamos a creer que eran todos rolingas o rock chabón. Stones, cumbieros, punkies, metaleros, hardcores, emos, murgueros, hippies, rastas, floggers, futboleros, otakus, gamers. Había muchas identidades para asumir y en torno a ellas participar de comunidades. En esos años estalló también la oferta de festivales con todo tipo de bandas. El rejunte favoreció la convivencia, con un poco de tolerancia forzada pero que al fin y al cabo logró reducir las rencillas y riñas entre quienes formaban parte de distintas tribus.

Cromañón fue uno de los granos por donde saltó la pus de la precariedad y la desidia en la que se sumergió a las grandes mayorías de nuestra población en los últimos 40 años. El piberío de entonces quizá no medía riesgos porque el disfrute estaba ligado a una rebeldía que, en ocasiones, implicaba prácticas autodestructivas para evidenciar el abandono generalizado. Sin embargo, cuando las papas quemaron, esos mismos pibes actuaron con solidaridad y compromiso para intentar sacar adelante una situación por demás adversa. Esos valores que pusieron en juego tal vez hayan sido aprendidos en esos barrios tan denostados, último refugio de la identidad y la pertenencia en un panorama desolador que alienta el consumo para quien puede y la resignación para quien no.

En síntesis, en la serie hay jóvenes que escabian, jóvenes que consumen, jóvenes que experimentan con su juventud y con sus afectos. Un pibe que atina a tirar un petardo, pero es mal visto por sus pares, representando en esa escena todo lo queremos que signifique. Pero celebrar con pirotecnia, con mucha pirotecnia, también era cotidiano, desde el amanecer de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos. Muy poca gente lo cuestionaba, y eso también es verdad. Se tiraban cohetes en los recitales y también se hacía desde hacía mucho en las canchas, en las movilizaciones y en las calles de los barrios. Si la serie -por alguna razón- decidió poner pirotecnia sólo en una escena barrial y en las tomas del recital, saca a los pibes de un contexto que celebraba de esa manera.

Las leyes prohibían la venta de fuegos artificiales a menores de 16 desde mediados de los 90, pero las de pirotecnia cero no llegaron hasta 2023. Había riesgos, pero hasta Cromañón, no había una condena social de esas prácticas. En los partidos de fútbol existía la medida coercitiva que, tras el uso de pirotecnia, otorgaba quita de puntos o clausura de tribunas. Tras la masacre del boliche de Once se produjo un cambio drástico de conductas en los públicos de recitales, pero no en otros sectores sociales. De hecho, hace unos meses, las hinchadas de River y de Racing midieron sus recibimientos en la cantidad de bengalas, candelas y cañitas voladoras que se usaron en sus tribunas. Entonces, la porción del público que acude a ver música en vivo fue estigmatizada, criminalizada y, con todo, fue la que más voluntad le puso a un aprendizaje que le permitiera celebrar de otra manera.

Cada generación afronta su peregrinar y su destino acorde al contexto en el que le tocó vivir. En un escenario determinado por otros se puede transcurrir sin destino alguno, como también es posible adaptarse o transformarlo. La transformación puede implicar destrucción o construcción de algo distinto, algo mejor, algo digno. La serie de las plataformas deja, en ese sentido, varias pistas para que pibes de estas épocas puedan acercarse a un fenómeno quizás incomprensible con las categorías de hoy. ¿Dejaría yo que mi hijo, mi sobrino o mi ahijado vayan a un lugar como Cromañón? Probablemente no, pero al mismo tiempo deseo que encuentren un lugar donde poner en juego sus pasiones, sin hacerse daño y donde puedan tener vivencias dignas de ser recordadas para darle batalla a los avatares de la vida ordinaria.

Te puede interesar: Panorama anacrónico y descontracturado del rock barrial, a 20 años de Cromañón