Por Carlos Fanjul | Como en cada 11 de septiembre, los grandes medio, de comunicación -y desinformación- del mundo entero recuerdan el impacto de dolor y muerte causado por el ataque a las Torres Gemelas de los Estados Unidos. Lo hacen, al unívoco, como si aquel doloroso suceso, que efectivamente conmovió al mundo, constituyera algo así como la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que un país fuera atacado de manera tan simbólica y sangrienta por un agresor externo. Un agresor que, según dejan entrever las crónicas, se las agarró con todos nosotros.

Algo así como la chispa que bien pudo haber iniciado una tercera conflagración global, que nos incluiría. O como un “ellos te atacaron a vos también y ahora, sentite feliz, merecerán nuestra réplica”.

Y no estaría mal pensar las cosas desde semejante hipótesis, aunque, a poco de desmenuzar más a fondo esa idea, a uno le surja razonar otra cosa. Para quienes habitamos en esta Latinoamérica robada y asesinada desde que ellos dicen que nos descubrieron y nosotros sentimos que nos empezaron a invadir y saquear, aquellas tres mil vidas truncadas en los ataques al World Trade Center -que también son un cachetazo para quienes no queremos vivir entre balas y asesinatos-, no dejan de ser un número más entre tantas otros de víctimas de un mundo demasiado plagado de dolor y muerte.

Y no estaría mal pensar las cosas desde semejante hipótesis, aunque, a poco de desmenuzar más a fondo esa idea, a uno le surja razonar otra cosa. Para quienes habitamos en esta Latinoamérica robada y asesinada desde que ellos dicen que nos descubrieron y nosotros sentimos que nos empezaron a invadir y saquear, aquellas tres mil vidas truncadas en los ataques al World Trade Center -que también son un cachetazo para quienes no queremos vivir entre balas y asesinatos-, no dejan de ser un número más entre tantas otros de víctimas de un mundo demasiado plagado de dolor y muerte.

Son un número hasta menor que los cientos de miles de muertos que la actitud imperial del propio Estados Unidos –aquí deberían sumarse los provocados por otras nacionales imperiales del globo- generó desde siempre, y en especial después de aquella agresión asesina y como represalia a ella misma.

Y aquí vale la pena parar un segundo para dejar en claro, por si hiciera falta, que no se trata de la cantidad de vidas que una ofensiva armada genera. No es cuestión de andar tirándose muertos para medir quién es más víctima y quién más victimario.

Pero es que para nosotros, los que estamos en este extremo del mundo, hay otro 11 de septiembre que nos duele más profundo y que, claramente, sí constituyó el cierre de una etapa de sueños para estos castigados y sojuzgados millones de hombres y mujeres.

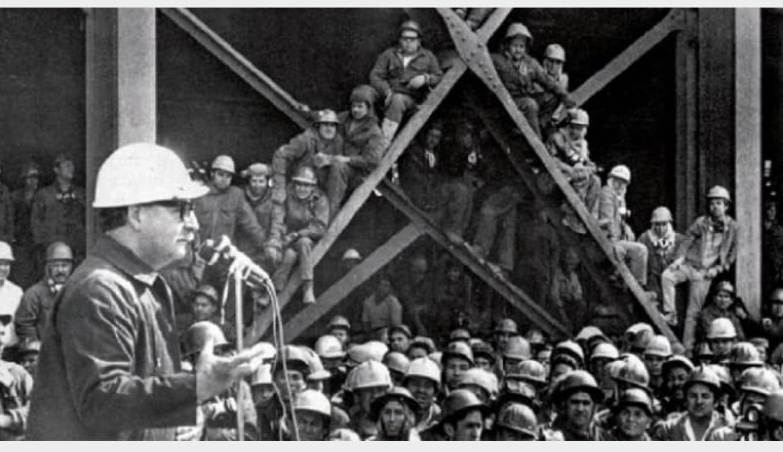

El asesinato, o suicido se insiste por allí, de Salvador Allende en aquel oscuro 1973 establece, no sólo para Chile sino para el continente todo, el final más abrupto y trágico de un tiempo de esperanzas que ninguna otra vez pudo observase en la historia latinoamericana.

Es por ello que de la mano de la exaltación de la sangre derramada en Nueva York año a año se pretende ocultar, para generar desmemoria, aquella otra del líder comunista chileno. Sangre que en realidad no fue solo la suya, sino la de decenas de miles de chilenos asesinados o desaparecidos a partir de allí y durante el largo tiempo de la dictadura del genocida Augusto Pinochet.

Es que con la vida de Allende y con el golpe asesino de los militares chilenos no sólo se le puso fin a un tiempo de transformaciones profundas hechas desde la práctica democrática, sino que resultó uno de los ejemplos más notorios en la historia de cómo un país imperial, como los Estados Unidos, influye y ejecuta la interrupción de un proceso popular cuando éste le muestra al mundo que sí es posible generar un formato opuesto al que las potencias pretenden seguir imponiéndonos.

Podríamos volver a contar la secuencia de hechos que ya esta altura el mundo ha comprobado respecto de las directivas del comando yanqui llevadas adelante en cada uno de los movimientos del dictador Pinochet. No es necesario. Como tampoco lo es volver a relatar las horas dramáticas vividas en el Palacio de la Moneda que terminaron con la vida de Allende y establecieron el comienzo de las más sangrientas para todo el país trasandino.

Sí lo es, en cambio, insistir en las muchas virtudes que a esa altura venía dejando en claro el tiempo de Allende en el poder. El presidente, llegado al gobierno por el voto popular y respetuoso de éste a la hora de pujar por sus ideas con cada uno de los espacios legislativos que se le oponían, nunca abandonó su firmeza para expresar que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socioeconómicas, políticas y culturales del país.

Sí lo es, en cambio, insistir en las muchas virtudes que a esa altura venía dejando en claro el tiempo de Allende en el poder. El presidente, llegado al gobierno por el voto popular y respetuoso de éste a la hora de pujar por sus ideas con cada uno de los espacios legislativos que se le oponían, nunca abandonó su firmeza para expresar que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socioeconómicas, políticas y culturales del país.

En un tiempo en el que la idea socialista en el continente era fuerte desde el formato cubano, Allende caminó por los senderos de la democracia formal, que tanto alaban las grandes potencias, e impulsó un programa de cambios revolucionarios destinado al desarrollo y dignidad de todos en un intento de hacer de Chile la primera nación llamada a forjar una transición hacia una sociedad socialista construida de acuerdo a un proyecto democrático pluralista y libertario.

La nacionalización del cobre fue el principal logro alcanzado por el pueblo. Con ello, se obtenían los recursos necesarios para los indispensables avances sociales que constituían la prioridad del gobierno popular.

Actuando con absoluto respeto a una Constitución burguesa, avanzó en la estatización de los bancos y en la profundización de la reforma agraria, al tiempo que se intervinieron diversas industrias y se creó el área de propiedad social. Paralelamente, se dio paso a la redistribución de la renta nacional en beneficio de la masa trabajadora, una de las medidas que urgían en busca de la equidad demandada por décadas.

No hay que utilizar demasiadas palabras para mostrar que todo eso resultaba inaceptable para yanquis y demás aliados occidentales, y el desastre se produjo como era imaginable. Aunque con consecuencias insospechadas para el resto del continente.

Es que el gobierno norteamericano no sólo entendió que se debía ponerle fin al proceso chileno, sino que fue mucho más allá y comenzó a construir desde ese mismo septiembre del 73 un plan aleccionador para el resto de la creciente organización popular en muchos otros países del sur americano. Lo ocurrido en nuestro país tres años más tarde es solo un ejemplo de hasta dónde decidieron ir las garras imperialistas.

La semilla

Exactamente a las 9 y 10 de aquel, nuestro otro 11 de septiembre, el presidente Allende le habló por última vez, y de manera cada vez más clandestina, a su pueblo chileno. Un largo discurso de despedida en el que casi no dejó tema por tocar: “Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Postales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron (…). Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente».

«Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos -continuó-. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse…”.

«Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos -continuó-. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse…”.

La cosecha

Saltamos en el tiempo.

En agosto de 2011, un comité de historiadores trató de encontrar vasos comunicantes entre aquel espíritu que reinó entre los 60 y 70 de la mano y la incidencia de las ideas de Allende -tanto en su camino hacia el poder como en el ejercicio de mismo-, con el todavía actual proceso de crecimiento y consolidación del movimiento estudiantil.

Del Chile de la enseñanza privada y para pocos que dejó la dictadura asesina, al Chile para todos que guía el andar de jóvenes que aspiran a otro esquema educativo, amplio y plural.

Ese movimiento estudiantil es, quizá, el símbolo más acabado de un Chile que lucha por recuperar aquel clima colectivo de aquellos años, y generó esta línea de pensamiento de los mencionados historiadores: “La equidad educacional junto a las limitaciones legales impuestas al capitalismo anárquico habían alcanzado una maduración estructural en los años ‘60 y ‘70, siendo este proceso abortado con el golpe del ’73 en su fase de plena consolidación. El movimiento social estudiantil actual es expresión de la voluntad y del acto de recuperación de esa hebra rota de nuestra historicidad”.

Y continúa: “Es la irrupción del brote de la semilla que fue pisada y soterrada por la bota dictatorial y el neoliberalismo. Es el renacimiento, en la nueva generación, del sueño y voluntad de sus padres de fundar una sociedad basada en la democracia, la justicia social y los derechos humanos fundamentales, de los que la educación es uno de sus campos más fértiles (…). Se trata de una generación que no acepta volver a ser objeto de mercado al que deban proletarizarse sin más, ya por la vía del endeudamiento o de una educación de mala calidad. Lo que está en juego, y que hoy se encarna en este movimiento, es el ‘proyecto y pacto social educativo republicano/democrático’ chileno como principio ético-político de igualdad social”.

Allende vive, después de aquella muerte, y su semilla sigue germinando. Ese, y éste, es el 11 de septiembre que debemos recordar.