Por Hernán López Echagüe | Al llegar a Inglaterra los indígenas fueron alojados en una granja en la afueras de Plymouth. Fuegia, York, Boat y Jemmy se mostraron complacidos al sentir nuevamente bajo los pies tierra firme; el largo viaje a través de los océanos, algo a lo que no estaban acostumbrados, los había aterrorizado. La nueva geografía que ahora tenían delante, en particular esas construcciones de ladrillos unidos con argamasa donde la gente vivía, los desconcertó. Es que los yaganes habitaban tiendas cónicas construidas con ramas, hierbas y juncos; dormían en el suelo, a menudo sobre el lodo de la playa, uniendo sus cuerpos para mitigar el frío.

A pesar de que los cuatro habían sido vacunados contra la viruela en el puerto de Montevideo, Boat Memory contrajo la enfermedad y murió en el hospital naval de Plymouth pocas semanas después de haber llegado. El hecho, desde luego, sólo sirvió para sembrar una creciente desconfianza en gran parte de la sociedad inglesa. Un recelo que se acrecentó debido a las maliciosas versiones que hicieron correr algunos marineros del Beagle –decían que los yaganes eran los peores carnívoros que jamás habían visto–, y que la prensa inglesa se encargó de difundir no sin sensacionalismo.

Apremiado por los comentarios, que podrían echarle a perder el plan concebido, FitzRoy realizó una serie de gestiones ante la Sociedad Nacional para la Educación de los Pobres en los Principios de la Iglesia Establecida y logró el traslado de los tres yaganes a la pequeña casa de un maestro de escuela de Walthamstow, un barrio residencial del noreste de Londres. Allí permanecieron diez meses bajo un esquema de educación que definió el propio FitzRoy: enseñanza del inglés, el cristianismo y también el uso de las herramientas y nociones básicas sobre agricultura y la cría de ganado. Fuegia aprendió el inglés rápidamente, y también algo de francés; Jemmy se esforzaba por seducir a los ingleses, tenía buenos modales y gastaba las horas sacándole brillo a sus zapatos. York, en cambio, se comportaba como un guerrero al acecho que aguardaba una oportunidad para escapar. FitzRoy los visitaba habitualmente y se entusiasmaba con los progresos.

La estadía de los yaganes en Londres alcanzó su culminación en 1831. En la primavera de ese año fueron convocados por los reyes Guillermo VI y Adelaida a una recepción en el palacio de Saint James. Fuegia fue la más agasajada: la reina, entretenida por la presencia de los indígenas en el palacio, le regaló un bonete de seda, un anillo y un bolso bordado; el rey le entregó una bolsa llena de monedas.

Los yaganes llevaban dos años en Inglaterra cuando FitzRoy estimó que era hora de regresarlos a Tierra del Fuego; los indígenas daban la impresión de haber asimilado buena parte de las enseñanzas a las que habían sido sometidos. El objetivo, suponía el capitán, se había cumplido.

El Beagle se preparó para la partida con el propósito de continuar con su misión cartográfica y dejar a los fueguinos en su tierra. El capitán, en esta ocasión, creyó conveniente llevar consigo un científico, un naturalista que se dedicara a investigar y comprobar la originalidad de las regiones que se disponían a explorar. El elegido para desempeñar el cargo de naturalista en un viaje de dos años debía trabajar gratis, sin ningún tipo de remuneración: era una oportunidad para servir, y eso, a juicio de la Marina Real y de FitzRoy, era más que suficiente.

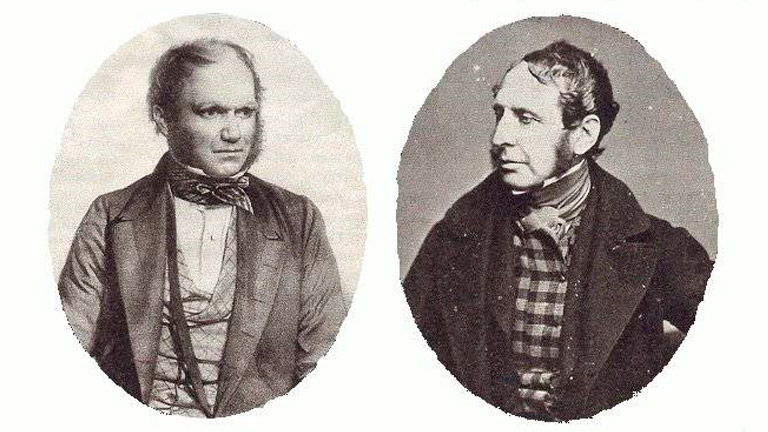

El capitán realizó formalmente el pedido de un naturalista a la Universidad de Cambridge, y las autoridades recomendaron a Charles Darwin, un joven de veintidós años, agradable y discreto, que si bien no era naturalista había demostrado gran interés por las ciencias naturales como estudiante.

A Darwin no le resultó sencillo conseguir el puesto. No era aristócrata y, por el lado paterno, era hijo y nieto de médicos. La madre pertenecía a la familia Wedgwood, fabricantes de las porcelanas que repletaban las mesas de toda Inglaterra. De modo que la familia de Darwin no era afecta a realizar sacrificios sin obtener una recompensa; a su padre el proyecto se le antojó simplemente absurdo. Además, Charles no había finalizado sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo y había sido enviado a Cambridge para que fuese clérigo, también con mala fortuna.

En la elección de Darwin pesó fundamentalmente la opinión de FitzRoy, que percibió en el futuro autor de El origen de las especies un agudo y pocas veces visto poder de observación.

Para el viaje de regreso, además, se juzgó necesario contar con los oficios de un clérigo capaz de llevar a cabo la misión evangelizadora que se proponía FitzRoy. Pocos se postularon. El escogido, finalmente, fue el catequista Richard Matthews, joven también, aunque algo introvertido y timorato.

La prensa se ocupó largamente de la partida, razón por la cual llegaron más y más regalos, todos en realidad inapropiados para una expedición a Tierra del Fuego: juegos de té, copas de vino, prendas de encaje, orinales, mantelerías, muebles pequeños. Objetos que los fueguinos recibieron con alegría pero sin comprender su utilidad.

***

El Beagle demoró un año en llegar a las aguas de Tierra del Fuego. La nave debió sortear duras tormentas. Por fin, tras navegar hacia el límite este del Canal de Beagle, aparecieron los primeros yaganes en sus canoas de corteza. Aullaban, desnudos y pintados. Presas de la excitación comenzaron a hacer señales de humo para avisar a los otros miembros de la tribu que algo raro y excepcional estaba ocurriendo. De pronto había trescientos yaganes rodeando a treinta ingleses. Los indígenas gritaban hasta desgargantarse, hacían gestos amenazadores. Cuando la madre de Jemmy descubrió a su hijo entre los hombres que se aproximaban a la costa en esa enorme embarcación, lo miró apenas unos segundos y luego se unió a la turba que mendigaba y rogaba y hacía jirones los lienzos que los ingleses les arrojaban como regalos.

Se acercó luego el hermano mayor de Jemmy. Se dijeron muy poco. En su diario, Darwin había de señalar que los dos hermanos yaganes parecían caballos que no se conocían y que de pronto se encontraban en un campo; pero uno estaba desnudo, pintado, desaliñado, y el otro estaba limpio, con el pelo cortado y vestía prendas inglesas.

Con el Beagle anclado y bien protegido a cierta distancia de la costa, los ingleses desembarcaron en la pequeña bahía, que Jemmy denominó Wulaia, y comenzaron a construir el asentamiento para el clérigo Matthews y los yaganes repatriados. Los marineros construyeron rápidamente tres chozas bien techadas, un huerto, y desembarcaron todas las pertenencias de los fueguinos. Entretanto, los yaganes que se habían reunido en la bahía no dejaban de presionar y rogar por objetos.

Después de cinco días de trabajo, los ingleses finalizaron la construcción del asentamiento y FitzRoy decidió aventurarse en una excursión a lo largo del Canal de Beagle. Regresó nueve días más tarde. El clérigo estaba histérico: los yaganes habían regresado y robado gran parte de los objetos que tenían en las chozas; también habían pisoteado toda la huerta y amenazado al clérigo. FitzRoy decidió llevarse a Matthews y dejar a los tres fueguinos porque, al decir de ellos, no tenían miedo.

***

Un año después, luego de haber explorado las Islas Malvinas, FitzRoy retornó a Wulaia. Halló las tres chozas devastadas por completo. En la huerta encontró algunos nabos que él y Darwin decidieron incorporar a sus comidas. No había rastro de Jemmy, York y Fuegia.

Pasaron una noche tranquila en el Beagle y por la mañana fueron hacia las islas del estrecho Ponsonby. Algunos yaganes estaban pescando en sus canoas. Y los ingleses se sorprendieron con el recibimiento de los indígenas. Esperaban escuchar los gritos guturales e ininteligibles a los que estaban habituados, pero los yaganes, esta vez, comenzaron a gritar un «halloo» bien modulado y, acompañando sus palabras con nerviosos gestos, decían claramente: «Over here!».

Por un momento, FitzRoy y Darwin supusieron que parte del plan trazado había comenzado a cumplirse.

Cuando el Beagle estaba a poco de levar anclas, el contramaestre Murray observó una canoa que se les acercaba velozmente. En la proa, de espaldas a la nave, había un yagán que metía las manos en el agua y presurosamente intentaba sacarse la pintura de la cara. De pronto giró la cabeza. Era Jemmy.

De inmediato los marineros bajaron la escala y Jemmy subió a bordo. Estaba desnudo, extremadamente delgado y medio ciego; el pelo corto que había lucido alguna vez en la granja de Plymouth se había convertido ahora en una maraña de cabellos largos e hirsutos.

Jemmy se mostró muy contento al encontrarse nuevamente con FitzRoy y Darwin, un nuevo amigo.

Le ofrecieron comida y Jemmy les relató todo lo que había sucedido después de que los ingleses los dejaran en esa bahía: York y Fuegia habían huído con todas las pertenencias y Jemmy había resuelto abandonar la choza porque le resultaba difícil conservar el calor en una construcción de techo tan alto.

Luego de escucharlo con suma atención, Darwin comentó a FitzRoy que Jemmy era el ejemplo más simple de un trasplante equivocado: era mejor, dijo Darwin, que los seres silvestres continuaran en su hábitat nativo, porque al trasplantarlos se los perjudicaba, a menudo de manera irreparable, y morían. FitzRoy, en cambio, sentía un afecto muy especial por Jemmy, acentuado, desde luego, por la responsabilidad que le cabía en la suerte que el joven yagán había corrido.

El capitán quiso saber entonces si Jemmy estaba dispuesto a regresar con ellos a Inglaterra. Al cabo de un silencio Jemmy balanceó la cabeza y dijo que no, que no quería atravesar el océano nuevamente, que allí, en esas tierras, había buena gente y tenía mucho para comer.

A la mañana siguiente Jemmy regresó al Beagle vistiendo los pantalones que FitzRoy le había obsequiado. En esta ocasión le tocó al fueguino ofrecer regalos: pieles de nutrias, una punta de lanza y dos flechas. El capitán volvió a preguntarle si deseaba volver con ellos a Inglaterra, a lo que Jemmy repuso nuevamente que no.

Era la mañana del 5 de marzo de 1834. Fue la última vez que FitzRoy y Darwin vieron a Jemmy.

La prensa inglesa no le perdonó a FitzRoy lo que había ocurrido. Lo acusaron de cometer un verdadero crimen. Jemmy, decían los periódicos, había sido alimentado, vestido, civilizado y cristianizado, llevado luego ante los reyes, y finalmente devuelto a la oscuridad de la que lo habían arrancado.

Leer: Jemmy Button (I)