Canal Abierto continúa con la publicación de los capítulos del libro

Pibes. Memorias de la militancia estudiantil de los años setenta,

de Hernán López Echagüe.

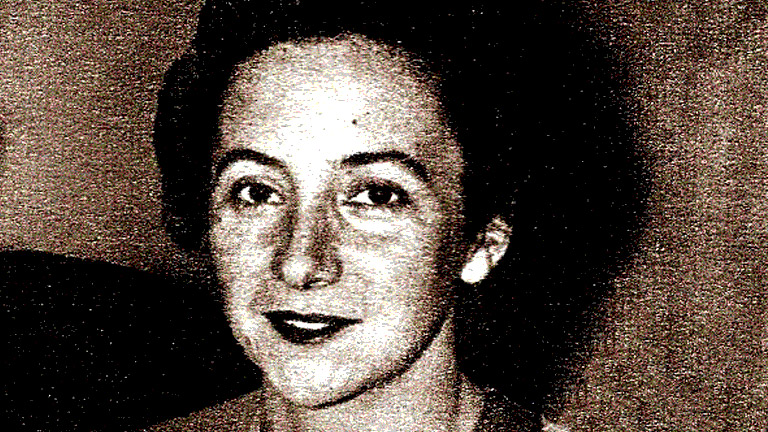

[mks_dropcap style=»letter» size=»52″ bg_color=»#ffffff» txt_color=»#b2b2b2″]XVI.[/mks_dropcap]Es mediodía y cosa más de algún día del verano de 1975 cuando Alicia Eguren se pone a golpear la puerta del departamento be del viejo edificio de Paraguay y Callao. Tu mamá se acerca al hall a las puteadas, con un cuchillo de cocina en una mano y un vaso lleno de vino blanco Peñaflor en la otra. Mete un ojo en la mirilla. Al otro lado de la puerta ve a una señora de rasgos finos, ropa elegante, tirando a flaca, sonrisa exagerada. Abre la puerta sin soltar nada de lo que tiene entre las manos. ¿Increíble, no? Lo hacía siempre. Tu mamá era de circo. Sin perder el equilibrio ni la buena presencia, se convertía en bandeja y con cualquier parte del cuerpo podía llevar al mismo tiempo un cigarrillo encendido, un vaso, una botella, un cuchillo, un tubo de Flit, un repasador y un plato que estaba secando, todo, todo al mismo tiempo, y agarrar el picaporte de bronce pesado y abrir la puerta. Alicia Eguren entra, le besa la mejilla, le halaga el delantal rotoso y sucio que le cubre el cuerpo hasta las rodillas, y se presenta: “Un placer conocerla, señora. Alicia Bedoya, profesora de historia. Tengo una clase con su hijo y unos compañeros del colegio”. Encantada, dice tu mamá. La conduce por un largo pasillo, algo oscuro, de azul moribundo, bibliotecas empotradas, llenas de libros clásicos a un lado y el otro, y en el medio del camino la toma del antebrazo, con suavidad, y le pregunta si es de los Bedoya de Entre Ríos o de los Bedoya de Santa Fe. “De Entre Ríos”, Eguren dice sin pensarlo dos veces. Y entonces empieza, y durará minutos, siempre en el medio de ese pasillo, el interrogatorio de tu mamá. Porque conoce a todos los Bedoya de Entre Ríos, porque ha pasado toda su infancia en Paraná. Y vos, que estás espiando la escena desde la puerta entreabierta de tu cuarto, pensás que tu sueño va a morir en ese pasadizo, que mamá va a echarla a Eguren, nada menos que a la viuda de Cooke, por falsificación de apellido, hasta que de pronto Eguren inventa a un tal Felipe Bedoya para salir del paso. ¿El médico?, pregunta tu mamá. Sí, claro, el médico. Terrible lo que le pasó, dice tu mamá. Sí, dice Eguren, algo muy penoso, pero lo estamos sobrellevando.

No recuerdo muy bien cómo llegaste a esa relación con Alicia Eguren. Andabas metido en un cráter histérico de la vida revolucionaria de esos días. Querías estar en todas partes, en todas las organizaciones revolucionarias al mismo tiempo. Todas te caían bien. Te costaba encontrar diferencias de peso entre unas y otras. El troskismo, el marxismo, el leninismo, el maoísmo, todas, absolutamente todas esas corrientes y tendencias revolucionarias te sonaban igual, tenían un acento similar, creías que todos debían treparse a la resaca conservadora y populista del peronismo, escarbar en sus inicios, como decía Cooke, y hacerse cargo de la historia.

Alicia Eguren apareció como la representante del ERP – 22 de Agosto. La primera acción de los erpveintidós había sido el secuestro del dueño del diario Crónica, Héctor Ricardo García, en marzo de 1973. Si el hombre quería salvar el pellejo debía publicar en la primera plana de su diario un comunicado de la organización en el que llamaban a votar por el Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi), es decir el peronismo, en las elecciones presidenciales de ese mes. García cumplió y doce horas después fue liberado.

Eguren, además de ser la viuda de Cooke, era la síntesis de lo que vos creías que había que hacer en esa circunstancia histórica, en esa época de excitación revolucionaria: juntar a Montoneros con el ERP. Todo estaba ahí: el troskismo, el marxismo, el leninismo, el nacionalismo, la religión, la convicción, la lucha, la historia, los orígenes, los gauchos, los símbolos, los mártires, los grandes pensadores, las banderas, el peronismo, los ateos y los católicos y los judíos. Guerrilla urbana y rural. Obreros, intelectuales, campesinos y estudiantes. El humo de las chimeneas de las fábricas junto a la tierra y las plantaciones de trigo, algodón, los cañaverales y los machetes filosos y los libros. ¿Quién iba a tener la fortaleza y el arrojo de destruir una amalgama de esas? Esa tarde Alicia Eguren te dijo que en dos o tres semanas iban a hacer un campamento de reflexión ideológica y preparación militar. Te pusiste a saltar como una rana en celo, a gritar por el balcón francés de tu cuarto sobre la calle Paraguay cuando viste que Eguren ya hacía pierna hacia Callao. Reflexión ideológica, preparación militar. Todo eso con Alicia Eguren. La mujer de Cooke. Poeta, profesora de literatura, periodista, amiga del Che, miliciana revolucionaria en la invasión yanki de Bahía de Cochinos en 1961, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo en esos años.

En octubre de 1971 Eguren había echado a rodar una carta abierta a Perón:

«La distancia, y una tan enorme distancia, la distancia en el tiempo, la imposibilidad de la convivencia con su pueblo, las características del mundo político en un país como España, los infinitos e ingeniosos ardides del enemigo, y toda su circunstancialidad hacen no difícil, sino imposible que Ud. pueda tener una visión exacta del proceso nacional, salvo en sus líneas fundamentales. Esto lo comprendemos pues no somos adoradores de fetiches, sino militantes que accionamos dentro de una realidad difícil pero rica. Pero creemos que esas no son razones ni suficientes ni atendibles para convalidar en nombre de una lealtad que es auténtica si es revolucionaria y que se transforme en una trampa mortal para el pueblo si es la careta de los sectores burgueses del movimiento, para computar como acertada, más aún, para explicar en nombre de una nueva ortodoxia pseudo revolucionaria una línea política que transforma a un gran movimiento de liberación en la base de maniobra de déspotas que sirven muy consecuentemente a los intereses imperiales y a los intereses oligárquicos-burgueses».

A las seis menos cuarto de la mañana de un día del invierno de 1975 llegué a la estación Retiro del ferrocarril y me planté bajo el reloj gigante del hall. Llevaba un bolso marinero de lona azul marino en el que había metido un par de calzoncillos, una toalla, una camiseta de manga larga de algodón negro, dos pares de medias, una polera de lana azul que había sido de mi hermano mayor, el libro Apuntes para la militancia, de Cooke, y una bolsa del supermercado Minimax con un dentífrico Noc10, el cepillo de dientes, un jabón y un rollo de papel higiénico. De pronto comenzaron a aparecer pibas y pibes de aspecto tierno, con bolsos parecidos al mío, y se reunieron en círculo. Algunos parecían conocerse. Mezcolanza de gente con aire de turista aventurero. Hasta que de la boca del subte, en el centro del hall de la estación, apareció Eguren, la cabeza metida en una peluca rubia, con una mochila verde oliva y enorme al hombro, meta paso firme. Todos se pusieron serios y rígidos. Eguren tenía la planta de una señora comandante. Creo que acampamos al pie de un monte de algún lugar del oeste de la provincia, que a doscientos metros del lugar había un viejo puente de hierro, color naranja sucio, abandonado; creo eso porque en todo momento, desde que nos metimos en el vagón del tren, y más tarde, mientras hacíamos el trasbordo a otro, Eguren se la pasó recordándonos a cada uno de los pibes que debíamos mantener la vista en el piso y los oídos ocupados en otras cosas. Eramos unos quince. Y tres tipos de veintipico, de cara pálida y consumida, con borceguíes y aire de fábula histórica que andaban detrás de Eguren continuamente y cumplían sus órdenes sin decir palabra y con un dejo de veneración. Ellos se encargaron de formar los grupos de combatientes. Orden del día: primero, instrucción de pelea cuerpo a cuerpo; después de la medianoche, un primer combate. Comimos con las manos atún enlatado con galletas marineras y pan felipe; más tarde, barras de chocolate. En la instrucción de la pelea cuerpo a cuerpo los tipos formaron dos líneas de pibes enfrentados, cara a cara, y el asunto consistía en reducir al otro, al enemigo, con todo el valor y furia posibles. Agarrarlo de los pelos, escupirlo, tomarle la nuez de la garganta con tres dedos de la mano para asfixiarlo, patearle los huevos, los tobillos, atornillarle las orejas. Instrucciones de ataque y de defensa, jamás de retirada. La orden era actuar de veras, golpear al otro en todas partes, y si caía al suelo patearlo sin piedad, tratar de dominar y sujetar al otro sin ningún tipo de misericordia. “Ese que tenés adelante, es tu enemigo. No podés descuidarte, debés inmovilizarlo”. Ese era el mandato. “Y vos, si sos el que está en el suelo, tenés que levantarte, tenés que hacerlo, tratá de sentir que en eso te va la vida”.

Me puse a llorar después, cosa de lloriqueo sigiloso, acurrucado detrás de un árbol. El pibe que había tenido delante me había estropeado a piñas, a patadas, a mordiscones; había intentado arrancarme la nuez de la garganta con una pinza de dedos que parecían tenazas mientras con la otra mano me agarraba del pelo de la nuca y me echaba la cabeza hacia atrás. Me sometió en tres, cuatro minutos, y se llevó apenas un arañazo en el cuello. Me iban a echar del campamento con una mochila llena de piedras en la espalda y me iban a dejar en la vía del tren, andáte para allá, flojo, cobarde, perdete. Eguren dijo que le habían dicho que mi conducta había sido muy digna y me metió en un grupo del combate nocturno. Los Gladiadores. Llevábamos una cinta roja atada a una presilla del pantalón; los Troyanos, una cinta blanca, y los Bárbaros una cinta negra. Noche oscura, sin luces de ninguna parte, salvo las que llegaban de refilón desde una ruta cercana a las vías muertas del ferrocarril. El equipo que conseguía quedarse con las cintas de otro equipo, ganaba. Perdí la mía minutos después de que Eguren, desde el centro de ese campo de batalla sin límites visibles, echó la señal de partida con dos o tres linternazos.

Lomadas, pozos, nidos de hormigas, ruidos y voces de bichos; plantas rastreras, arbustos de todo tamaño, algunos con espinas en las ramas. Había que moverse como gato montés. El pibe que me había humillado esa tarde apareció de pronto, del cielo, de la tierra, de la copa de un árbol. Su cara iluminada con intermitencias por las luces lejanas de los autos. Era de los Troyanos y ahí, mal prendida al bolsillo del pantalón, a lo canchero, casi al vuelo, estaba su cinta blanca. Al alcance de un buen manotazo. Eso. Manotear y echarse a correr. Casi como el juego de la mancha. Fácil, de taco. El pibe dio cuatro, cinco pasos largos y de un manotazo me sacó la cinta. Se rió y antes de dar la vuelta y ponerse a correr me empujó de un hombrazo y así, caído de culo sobre abrojos y caminos de hormigas, vi cómo sus borceguíes iban haciéndose paso entre los yuyos, también a las risas. Todos los bichos del monte a las risas. Pero aprendí a cargar y descargar una pistola, la importancia de una bala en la recámara, y ponerle y sacarle el seguro. Aprendí a ligar los teléfonos de las comisarías y también a ganarse en buena ley un abrigo: invierno, uno de tus compañeros se mete en una pizzería llena de gente, se acerca al mostrador y le dice al tipo que estuvo comiendo ahí, un par de horas atrás, y se dejó el suéter en la silla. El tipo de la pizzería se agacha, de algún estante agarra con las dos manos un monte de suéters y los pone sobre la barra. Tu compañero pone el ojo en uno, el de cuello redondo, mezcla de lana verde y negra, le dice al tipo que no es ninguno de esos. Sale y te lo dice. Entonces, unos minutos después llegás y le decís al tipo de la pizzería: un par de horas atrás estuve comiendo acá y me dejé el suéter en la silla, uno de cuello redondo, mezcla de lana verde y negra. Y el tipo busca y lo encuentra y lo despliega y te lo da sin preguntar nada, se ríe, está feliz. Una obra de bien.

Las visitas de Eguren al departamento de la calle Paraguay eran cosa ordinaria. Reuniones de estudio, le decía a tu mamá la profesora de historia Alicia Bedoya. Tu mamá se la pasaba brindando. Todos podían escucharla cantar “Malevaje” en el living, al otro lado de la puerta de tu cuarto, faso entre los dedos y vaso de vino en otra mano, metida en una bata de terciopelo verde, al borde de la baranda del balcón: Decí, por Dios, ¿qué me has dao, que estoy tan cambiao, no sé más quien soy? A cada rato golpeaba la puerta del cuarto, asomaba un cachete y le decía a Eguren: “Bedoya, por favor, no olvide hablarles sobre la tiranía de Perón, porque a estos jóvenes no les han enseñado bien que en aquella época infame pasamos las de Caín”. Eguren reía. Adoraba a tu mamá.

Hubo un operativo de robo de documentos de identidad de la vitrina de objetos y documentos perdidos de alguna facultad (¿Ingeniería, Las Heras y Azcuénaga?) que planearon en ese departamento. Cortavidrio, sopapita de goma, la mano protegida con un guante, colecta de identidades. Cosa parecida hiciste vos. Sin consultarle a ninguno de tus compañeros del grupo de Eguren, y mucho menos a ella o a Chiche, tu responsable de la UES. Organizaste una fiesta, un baile, un asalto, que le decían, en el departamento de Paraguay y Callao. Invitaste a todos tus primos de la Recoleta y de otros barrios por el estilo, les dijiste que podían ir a la fiesta con los amigos que quisieran. Pibes, alcohol; pibas, comida. Esa noche encerraste a tu mamá en su cuarto con una botella de Old Smuggler, dos paquetes de Kesbún y cuatro atados de LeMans y recibiste uno por uno a cada invitado en el hall. Estaban tus primas de la calle Parera, estaba el hijo del cónsul de Brasil, estaba esa amiga de tus primas que te gustaba, Merceditas Marcó del Pont. Pueden dejar sus cosas en mi cuarto, sobre mi cama, les dijiste a todos. Y ahí te quedaste, en tu cuarto, la puerta entreabierta, haciendo de disk jockey en el tocadiscos Ken Brown, embobando a los pibes con músicas de James Taylor, Cat Stevens, Bee Gees, y entretanto robando de cada abrigo, de cada cartera, con arte de punga, el documento de identidad. Trece documentos de identidad. Cuatro le diste al Oveja Valladares; cinco a Eguren y cuatro a Chiche. Ninguno quiso saber de dónde cuernos los habías sacado. Porque al final de cuentas no lo sabías. El grupo de Eguren no tenía nombre. Éramos el grupo de la Eguren. Los jueves al mediodía nos reuníamos en un aula vacía del colegio El Salvador, vaya uno a saber por qué en ese lugar.

Fue en esos meses de 1975 que caíste en la cuenta de que lo tuyo era el movimiento, los hechos, la acción. No perdías el tiempo meditando sobre las cosas que hacías, los pasos que dabas, los que ibas a dar. Lo hacías porque te causaba una sensación de libertad, bienestar y novedad que nunca habías sentido.

Corrientes 1655, 6º piso, oficina 612, Dr. Jorge Lotto, Abogado. Eguren te había dicho que debías memorizar cada uno de esos datos pero llegaste al edificio de la avenida Corrientes y metiste el dedo en el botón del portero electrónico de ese piso y esa oficina porque lo habías anotado en una tira de papel manifold, ese papel muy fino, delgado, fácil de tragar como una hostia en caso de apuro. El manifold era el papel oficial y orgánico para que cada uno de los compañeros que debía hacer un operativo escribiera sus datos verdaderos: nombre, apellido, teléfono de algún familiar, para que en caso de una caída o una detención, el control del grupo pudiera comunicarle a la familia lo que había pasado. El control era un pibe o una piba que a partir de una determinada hora se sentaba en la mesa de un bar, lo más apropiado en una mesa de la ochava, y ahí esperaba que los que habían actuado en el operativo pasaran frente a sus ojos, quizá por la vereda, quizá hacia el baño del bar. El control tenía que ver a cada uno de ellos pasar frente a su cara. Si pasaban todos, iba al baño y masticaba y se comía los papelitos manifold. Si faltaba alguno, hacía tiempo, un tiempo prudente, y entonces abría el papelito que tenía como nombre el apodo del compañero ausente y por teléfono le avisaba a la familia que algo raro había ocurrido: “Soy el Conejo, compañero de militancia de su hijo. No se preocupe, pero debo decirle que él no volvió de un operativo. Por favor, estén atentos a un allanamiento. Buenas noches”.

El doctor Lotto era un tipo de unos cuarenta y pico de años, de cara lechosa, traje de lana azul, lana vieja y percudida, y corbata de rayón violeta, nudo corazón. Te atendió como si fueras otro cliente; él, el doctor, del lado del escritorio del hombre que impone y ordena, sentado en una silla giratoria de pie alto, que lo hacía parecer un tipo de cuerpo sin fin y superior; vos, en una silla petisa, de madera, respaldo de esterilla. La prueba de lealtad y fidelidad al nuevo grupo revolucionario no era difícil, llevaría unas horas, quizá hasta el amanecer, te había dicho Eguren. El doctor Lotto te sirvió una taza de té, de un cajón del escritorio sacó un frasco de vidrio amarronado con aspecto de medicina, líquido blanco y viscoso, y metió una cucharada sopera de esa cosa espesa en la taza de té y revolvió con parsimonia, mientras te miraba fijamente y te decía que no debías asustarte, que todo eso no era más que una experiencia necesaria para tener una idea cabal del grado de compromiso de cada militante de la futura organización revolucionaria; que ese brebaje blanco era pentotal y no te causaría ningún daño, sí una especie de dormidera en una hora, de modo que después de tomarte la taza entera, podías pasear por el centro de la ciudad, quizá meterte en un cine, y regresar antes de sentir que estabas a poco de desplomarte en la calle. Te asaltó una penetrante sensación de magnificencia, de circunstancia heroica. Estabas en el lugar indicado, serías uno de los hacedores de la unión del ERP y Montoneros, y ahora te estaban sometiendo a una prueba de honestidad y sigilo como nunca jamás habías vivido. No dejaste ni gota en la taza y saliste del estudio del doctor Lotto, después del edificio, y pasos en seguida estabas sentado en una butaca del cine Lorraine mirando sin ver una película de la que apenas te acordás que empezaba con el monólogo de un hombre de frac, gracioso, porque en la sala todos reían. El segundo recuerdo que tenés de aquella noche es el regreso a la oficina del doctor Lotto, a la marchanta, transportado por una marea de nubes de imágenes de caras sin ojos y sabor a sudor agrio en la boca. El tercer recuerdo es tan fabuloso como cierto. Estás echado en una colchoneta en el despacho del doctor Lotto, desnudo y boca arriba. El reflejo distante de la luz amarilla de un velador en la cara roja y transpirada del doctor Lotto, que está, también desnudo, las piernas abiertas, con los anteojos de armazón grueso y negro, sobre tu cuerpo. El doctor Lotto intentando meterse en el culo tu verga, que no se decide a ponerse dura. La cara baba de fastidio del doctor Lotto. El amanecer a través de las rendijas de una ventana con celosía marrón, el apuro por vestirte, el baño, el agua fresca en la cara, el doctor Lotto esperándote en su escritorio con una sonrisa y el dictamen: te felicito, pasaste la prueba, no delataste a nadie, no mencionaste a nadie. Lo hablaré con Alicia. Apretón de manos. La del doctor Lotto, blanda, sin huesos; la tuya, crispada. El ascensor estrecho, de paredes de chapa vieja, manchas de óxido y unos rincones de pintura verde. De nuevo Corrientes, Corrientes entre el sueño, la vigilia y algunos porteros de los teatros y los cines y los comercios empezando a manguerear la vereda. A cada paso el sufrimiento en la verga, una irritación terrible.

Al carajo con la Eguren.

Nunca les contaste ni palabra de todo esto, del grupo de Eguren, del campamento, de la prueba de lealtad a la causa con el doctor Lotto, de tu militancia paralela, a Chiche, Lennon o Tony. Tampoco a la China. A nadie. Lo iban a tomar como una historia inverosímil o como una traición sin retorno. O iban a entender por qué, en el medio de cualquier reunión, tratabas de hacerles ver que los puntos en común entre el ERP y Montoneros eran muchos y sustantivos; que si uno se ponía a leer en paz y sin prejuicio alguno los comunicados de unos y otros, los operativos de unos y otros, la esencia era la misma. Lo que molestaba, corrompía, anudaba, malversaba y descomponía era el peronismo. Ese peronismo de Isabel y López Rega. Que a la vez resultaba beneficioso: ya todos sabían que el peronismo había pasado de la espontaneidad popular a la arquitectura política del fascismo, del Estado hecho fuerza represora.

Tampoco volviste a insinuar ni palabra de esa historia lunática con Ramón Javier, compañero del club vasco que también había sido laureado con el diploma de fidelidad revolucionaria por el doctor Lotto. Las semanas siguientes, cada vez que se encontraron en los ensayos de danza, en la cancha de pelota paleta, o comiendo unas alubias con los amigos en el bar del club, en cuanto chocaban la mirada volvían a bajarla con vergüenza, como dos carneritos descarriados.