Redacción Canal Abierto | “Hace más de cien años que la figura del gaucho –encarnada en Martín Fierro– es el emblema central de la argentinidad. Hay algo desconcertante en eso: ¿cómo puede ser que nuestro emblema nacional sea un resentido con problemas de bebida que asesina sin razón a un compatriota? ¿Asegura la identificación con el Estado un matrero que descree de las leyes? ¿Alienta el progreso un personaje que se refugia en las tolderías? ¿Invita a la unidad nacional un gaucho que habla pestes de los inmigrantes? Como símbolo nacional, el Martín Fierro hace ruido, funciona mal”. Estas preguntas son parte del texto de contratapa de El gaucho indómito, libro de Ezequiel Adamovsky, editado hace unas semanas por Siglo XXI editores. Y detrás de ellas, el autor –investigador del Conicet y docente en varias universidades, doctorado en Historia por el University College London (UCL)– construyó esta investigación que arranca en la época colonial y llega hasta nuestros días, rastreando la historia real del gaucho de carne y hueso, su construcción como emblema patrio, la extensa difusión de su figura en la cultura popular y su utilización a derecha e izquierda del espectro político.

Solemos usar la palabra «gaucho» para hablar de un persona amable, generosa. O decimos «gauchada» a un favor, a un acto de generosidad. ¿Siempre fue éste el sentido de estas palabras? ¿A partir de cuándo aparece el término «gaucho»?

-Quedan muchas referencias en nuestra cultura sobre el gaucho, pero tiende a olvidarse la enorme importancia que tenía todo lo que se relacionaba con el gaucho y las historias de gauchos rebeldes, gauchos malos, matreros, durante el siglo XIX y hasta 1940. Es un tema absolutamente presente en todas las expresiones de la cultura popular y la cultura de masas en la Argentina, desde la literatura hasta el cine, pasando por la radio, el circo, el teatro, era un tema totalmente insoslayable.

Como figura tiene una historia bastante antigua. La palabra «gaucho» nadie sabe bien de dónde surgió. Se utilizaba en la época de la colonia para referirse a personas de mal vivir que se internaban en la campaña a cazar ganado salvaje, muchas veces ganado que tenía dueño. Tenía una connotación delincuencial.

Ese sentido cambió a partir de las guerras de independencia, cuando en la gesta patriótica los paisanos a caballo tuvieron un protagonismo central, y se empezó a hablar positivamente de los gauchos. Esos dos sentidos, el negativo y el nuevo, positivo, convivieron durante mucho tiempo. Y, desde la época de la independencia, el gaucho pasó a ser una figura de la cultura, una figura literaria, una figura cuya voz se utilizaba para contar o tematizar los problemas políticos de la época.

Todas las naciones en su proceso de formación construyen mitos y emblemas nacionales que invitaban a la unidad. En el caso de Argentina, nuestro gran emblema nacional es el gaucho, y encarnado en un personaje concreto que es el Martín Fierro de José Hernández.

Hay algo muy paradojal, ese emblema de unidad nacional es un gaucho que es adversario de la ley, un gaucho que combate al estado, un gaucho que con su cuchillo se enfrenta con los agentes de la ley, que asesina sin motivos a un compatriota, que encuentra que la sociedad se ha vuelto invivible y tiene que refugiarse con los con los indios. A primera vista parece el peor emblema imaginable para invitar la unidad nacional y a la lealtad de los ciudadanos al estado, que para eso son los los emblemas.

Me interesaba tratar de desandar esa historia y cómo fue que terminamos con un emblema con aspectos tan críticos, o incluso subversivos. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con que en el momento en que las élites intelectuales argentinas proponen que el gaucho sea el emblema nacional, que comienza a pasar después del centenario, en verdad, el gaucho ya era un emblema popular. Las propias clases populares, a través de este gusto por las historias de gauchos rebeldes, ya habían convertido al gaucho en emblema y, a la voz del gaucho, en la voz representativa de lo popular. Se volvió un emblema insoslayable y finalmente el Estado lo tuvo que adoptar como propio y tratar de limar sus aristas más críticas, nunca de manera del todo exitosa.

¿Las élites hicieron una elección entre este gaucho, con problemitas de papeles, y el aluvión de inmigrantes tanos, gallegos y rusos, ideologizados, que venían a discutirles el lugar en esta sociedad en formación?

-Claro, en ese sentido es que adoptaron la figura del gaucho como una figura criolla, un poco para marcar precedencia y decir que la Argentina no tenía nada que ver con esos inmigrantes revoltosos que estaban haciendo huelgas y poniendo bombas en la época del Centenario. Ese fue el sentido en el que trataron de utilizar al gaucho, pero al hacerlo, eligieron una figura que era muy difícil de controlar políticamente. La figura del gaucho antes del Centenario ya había sido utilizada, por ejemplo, por los propios anarquistas como un emblema antiestatal. Porque, si para algo se presta el gaucho, es justamente para un prédica anarquista. El propio gaucho se enfrenta contra los agentes del Estado de manera bastante abierta y evidente. De modo tal que al adoptar las élites esta figura como emblema, inevitablemente tuvieron que cargar con todos los sentidos previos que tenía esa figura, incluyendo los sentidos ya politizados por la tradición de izquierda.

Sarmiento, en el Facundo, con su subtítulo “Civilización o barbarie” marca una grieta, que se emparenta con la famosa grieta de nuestros días. ¿Cómo se inscribe la figura del gaucho en ese debate?

-Sarmiento, como todos los escritores de su generación, tenía una gran ambivalencia por la cual el gaucho, en general, el bajo pueblo y todo lo que fuese mestizo o negro, relacionado con lo indígena, eran sin duda figuras de la barbarie. Es decir: figuras de aquello que había que superar, barrer, dejar en el pasado para llegar una Argentina civilizada según estos términos tan dicotómicos que propuso Sarmiento. Pero al mismo tiempo, sentían una cierta atracción por la figura del gaucho, por la potencialidad literaria que tenía.

Sarmiento y sus colegas, eran sobre todo constructores de naciones, eran personas que estaban pensando cómo fundar una nación y sabían perfectamente, porque esos eran los debates que se estaban dando en Europa, que para tener una nación era indispensable tener una literatura nacional distintiva y, para tener una literatura, había que tener emblemas, figuras, personajes propios, temas propios de esa literatura que la hiciera diferente a la de otros países. Y lo cierto es que en el escenario del Río de la Plata lo único que había distintivo era el gaucho.

Algunos viajeros ingleses ya habían detectado esta figura, señalándolo como una figura romántica, muy pasible de ser convertida en una figura literaria. Los jóvenes románticos de la generación de Sarmiento aprendieron acerca del gaucho, de su vida, leyendo relatos de viajeros ingleses. Cuando Sarmiento escribió el Facundo e hizo todas esas narración y descripción de la vida del gaucho bonaerense, ni siquiera conocía la campaña bonaerense, no había estado nunca en Buenos Aires todavía. Todo lo que sabía era por haber leído textos de otros, en particular los textos de los viajeros ingleses.

Por un lado, condena al gaucho malo, el propio Facundo Quiroga es descrito como un gaucho malo, y por otro lado reconoce que hay una una poética del mundo gaucho que conviene rescatar de alguna manera para esa nación que estaba en construcción.

¿Cómo es el derrotero histórico de esta figura?

-Las historias de gauchos matreros se vendieron como pan caliente desde 1880 en adelante y luego inundaron el cine, el teatro, la radio. El gaucho es una figura absolutamente central por lo menos hasta 1940, incluso un poco un poco después. Luego deja de tener la centralidad que tuvo hasta entonces pero sigue existiendo el culto al gaucho y el gusto por las historias de gauchos. El peronismo retomó todos los temas y tópicos del criollismo de una manera muy poderosa tanto por inspiración del propio Perón como desde las bases del movimiento. Perón, en la campaña de 1946, con mucha insistencia se presentaba como un dirigente criollo y a su movimiento como un movimiento de reivindicación del criollo postergado, le gustaba mucho citar en sus discursos al Martín Fierro, citaba de memoria partes enteras, y el aparato propagandístico del peronismo además solía presentar a Perón como ese criollo que había anunciado el Martín Fierro en una estrofa que decía que el criollo iba a sufrir “hasta que venga algún criollo / en esta tierra a mandar”. Las propias bases del movimiento también aportaban ese tipo de emblemas del criollismo. En el propio 17 octubre del ‘45 sabemos por los diarios de la época que había gente disfrazada de gaucho y a caballo en la Plaza de Mayo que era una cosa muy habitual en la época.

En buena medida, una de las claves para entender el éxito del peronismo es que se relaciona con modos de entender lo popular, con referencia a lo criollo y a lo gaucho, que eran previos y como un movimiento de reivindicación que evocaba memorias que existían efectivamente en la sociedad de que los criollos habían quedado un poco postergados en el desarrollo que había tenido la Argentina.

¿De alguna forma el descamisado, el cabecita negra, vienen a reemplazar al gaucho?

-De alguna manera, la figura emblemática del peronismo posterior a 1955, que es el cabecita negra, hereda muchos de los atributos que tenía el gaucho mítico. Es, también, la figura de la autenticidad criolla, la figura que impugna o cuestiona el desarrollo histórico que tuvo la Argentina y es también, como lo había hecho antes el gaucho, una figura que permite tematizar algo que los discursos oficiales más bien negaban que es que el pueblo argentino es étnicamente heterogéneo, tiene colores de piel diversos y tiene orígenes étnicos distintos.

La figura del cabecita negra encarna todo ese tipo de atributos y, de alguna manera, hereda los del gaucho y lo desplaza de esa centralidad. Va a ser el gran emblema peronista luego del ‘55 y los propios peronistas, en la época, hacían una especie de genealogía por la cual decían que el cabecita negra peronista actual era heredero de los gauchos de las montoneras de fines de la segunda mitad del siglo XIX y, a la vez, heredero de los gauchos patriotas de la independencia. Hacían toda esa construcción genealógica.

Una construcción que, por otro lado, el propio criollismo ya venía haciendo. En los propios folletos de lectura popular que contaban historias de gauchos rebeldes también contaban, por ejemplo, como si fuese un gaucho más las historias del Chacho Peñaloza. Recuperaban esa memoria de las montoneras federales que luego el revisionismo histórico también va a retomar.

¿En nuestros días qué héroes podemos llegar a destacar? ¿El emprendedor?

-Hay distintas figuras que se postulan. El gaucho sigue teniendo en la cultura popular una presencia muy grande. Basta pensar en el lugar que tiene, por ejemplo, el culto del Gauchito Gil. Algunas encuestas marcan que el 40 por ciento de la población cree en el Gauchito Gil y su historia es la de un gaucho matrero Toda la historia es muy parecida a la de Fierro o la de Juan Moreira. Es un gaucho injustamente perseguido y asesinado y que luego adquiere poderes que tienen que ver con el más allá, poder senadores. Esa figura sigue estando muy presente. Hay otras figuras populares el pibe chorro u otros emblemas que han surgido luego y, por supuesto, las élites siguen construyendo y postulando sus propios emblemas con la intención de que sean emblemas de unidad pero con poca efectividad en ese sentido.

El gaucho en algún momento, cuando el Estado lo retoma y hace un culto estatal del gaucho, que sucede recién en la década del 30, en ese momento es una figura totalmente indiscutible. Cuando se discute en el Congreso si crear o no el Día de la Tradición, el apoyo a esa propuesta es multipartidario, desde los socialistas hasta la derecha más fascista, todos apoyan esta idea porque es un emblema totalmente hegemónico. Eso no sucede hoy con un emblema como el del emprendedor.

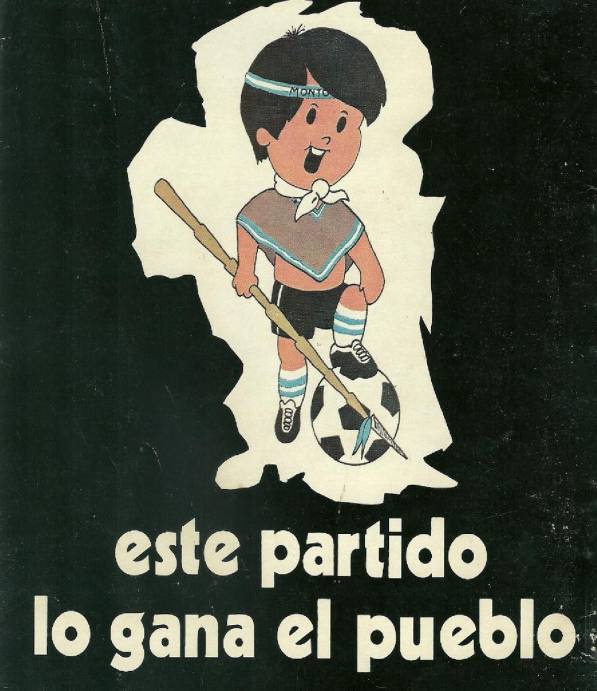

Para ir a un caso de ejemplo. Recuerdo el gauchito del Mundial ‘78, creado por la propaganda dictatorial. Un símbolo infantil y puro. Pero por otro lado, Montoneros hace una contracampaña sin atacar el Mundial con el mismo gauchito pero con poncho y tacuara. ¿Qué lectura hacés de eso?

-Ahí se nota uno de los rasgos que tiene el emblema del gaucho: es muy difícil de controlar políticamente. Se puede utilizar, como de hecho fue utilizado, como un emblema de la derecha, un emblema del tradicionalismo, el nacionalismo más rancio, pero también fue y sigue siendo utilizado por tradiciones más bien contestataria o de izquierdas. Y eso es lo que pasó en los años 70, los Montoneros desde su propio nombre retoman la figura del gaucho rebelde del siglo XIX. Construyen para sí mismos toda una genealogía que parte de la de los gauchos. Y en el contexto del Mundial en esos dos emblemas se evidencia bien esa lucha por la apropiación de la figura del gaucho: en los militares con un sentido más estatalista, nacionalista, y Montoneros reponiendo el carácter rebelde.

¿Qué conflictos ves que este gaucho sigue portando?

-Hace poco, hubo una discusión entre figuras asociadas al macrismo y figuras del kirchnerismo. Por un lado, Alberto Manguel, el ex director de la Biblioteca Nacional, retomando un lamento que ya sostenía Borges de decir que fue un gran error que este país adoptara el Martín Fierro como su poema nacional y que en lugar de eso debió haber adoptado el Facundo como libro nacional, y que las consecuencias de esa mala elección se hacen sentir hasta la actualidad. Y las figuras del kirchnerismo, José Pablo Feinmann entre otros, respondiéndole de una manera más bien reivindicatoria de la figura del gaucho, justamente como emblema de lo plebeyo, de lo popular. Así que esa disputa sigue estando bien bien presente.

Es curioso que en ese lamento de Borges, que Manguel retoma, hay una cuestión que uno podría discutir: en verdad ambos son los grandes libros de la Argentina. Tanto el Facundo como el Martín Fierro son los dos grandes textos fundantes de la nación. Diría incluso que la influencia del Facundo es bastante superior a la del Martín Fierro, ha tenido influencia en el modo en que nos pensamos como nación que es decisiva e insoslayable. No sólo en las élites sino también en el bajo pueblo: toda esa idea sarmientina de lo plebeyo como elemento de barbarie, incultura y demás, la verdad que está incluso entre gente de condición muy modesta. Es una imagen o una dicotomía que también está presente.

Hay que recordar que José Hernández escribió el Martín Fierro como un panfleto político contra la presidencia de Sarmiento. Que esos dos sean los libros que más nos han definido como nación habla un poco de la dificultad que hemos tenido a la hora de construir una imagen compartida acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Entrevista completa:

[mks_toggle title=»Ezequiel Adamovsky» state=»open»]es doctor en Historia por el University College London (UCL) y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) en Francia. Se desempeña como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la UBA. Es autor de los libros Euro-Orientalism. Liberal Ideology and the Image of Russia in France (c. 1740-1880) (2006); Historia de la clase media argentina.; Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003 (2009); Historia de las clases populares en la Argentina, de 1880 a 2003 (2012); La marchita, el escudo y el bombo(junto con Esteban Buch, 2016), entre otros. Su trabajo fue distinguido en 2009 con el James Alexander Robertson Memorial Prize, en 2013 con el Premio Nacional (primer premio categoría Ensayo Histórico) y en 2016 con el Premio Houssay[/mks_toggle]

Entrevista: Nahuel Croza